ই-ইলশেগুঁড়ি ৫

প্রচ্ছদ - দীননাথ সাহা

সম্পাদকীয়

২০২১

অবশেষে পদার্পন নতুন বছরে। অবশ্যম্ভাবী, নিয়মিত এই বছর পরিবর্তন, অন্ততঃ এতদিন যা হয়ে এসেছে। কিন্তু ব্যতিক্রম এবার। সমস্ত ২০২০ সালে আমাদের প্রিয় পৃথিবী দেখে ফেলল মহা বিপর্যয়, যা আজও শেষ হয়নি। এই একটা বছরে মারাত্মক মারন ভাইরাস করোনা কোটি মানুষের প্রাণ নিয়েছে, আর বেঁচে থাকা বিপর্যস্ত করেছে আরোও কয়েক কোটি মানুষের। প্রকৃত অর্থে কোন মানুষই আজ সে অর্থে সুখী নয়, কারণ এই আক্রমণ প্রকটা করেছে আমাদের নিরাপত্তাহীনতাকে। আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি অর্থ, ধন, খ্যাতি কোন কিছুই আমাদের করায়ত্ত নয়, এগুলি সবই ধারণামাত্র যা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল নিরাপত্তার ওঠানামার সঙ্গে।

কিন্তু, সৃষ্টি থেমে থাকে না। তাই এই দুঃসময়েও সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প আর মানুষের অদম্য প্রাণশক্তির বিচ্ছুরন।

ইলশেগুঁড়ি পা দিল ছয় বছরে। নিয়ম করে বছরে তিনটি মুদ্রিত সংখ্যা আর দ্বিমাসিক অনলাইন পত্রিকা ই-ইলশেগুঁড়ি। এটি এই অনলাইন পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা।

সুধী পাঠক, আপনাদের মতামত আমাদের প্রেরণা, পত্রিকাটি পড়ে জানান আপনাদের মতামত যা আমাদের সমৃদ্ধই করবে না, এগিয়ে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের পথে।

সবাইকে ইংরেজী নববর্ষের একরাশ শুভেচ্ছা।

দেবব্রত ঘোষ মলয়, সম্পাদক

ইলশেগুঁড়ি পরিবারের সব সদস্যের পক্ষে

সুবোধ পাণ্ডে

নবীন শিল্পীদের মধ্যে প্রতিভাবান শিল্পী হলেন সত্যব্রত কর্মকার।

বাবা ছিলেন শান্তিপুরের একজন সুপরিচিত স্বর্ণশিল্পী।তাই হয়তো বিভিন্ন নকশার সৃজনের পাশাপাশি অর্ডার পেতেন রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি মিনে করার।আর হৃদয় দিয়ে তৈরিও করতেন সব।কাকা জ্যেঠারাও এই স্বর্ণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ছোট্ট বেলা থেকে সেসব দেখেই হয়তো ভেতরে ভেতরে ভালবাসতে আরম্ভ করেন শিল্পকে। বাবা অলোক কর্মকার ও মা গৌরী কর্মকারের উৎসাহে শুরু করেন ছবি আঁকা।

একটু বড়ো হয়ে পাড়ার প্রখ্যাত মাষ্টারমশাই বীরেন দে'র সাহচর্যে আসেন সত্য কর্মকার।এই শিল্প শিক্ষক এক সময় ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুর নদ, তার বিস্তীর্ণ দুই চরাচর এবং সবুজ শ্যামলিমা, সেইসঙ্গে দিগন্তের বিস্তৃত ছবি আঁকতেন অসাধারণ দক্ষতায়।দেশ বিভাগের পরে যাদবপুরে এসে তার স্মৃতি রোমন্থন করে দেয়াল এবং ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতেন একের পর অসামান্য ল্যাণ্ডস্কেপ।খুব কাছ থেকে এইসব শিল্পকর্ম দেখার সৌভাগ্যে,উজ্জ্বল আনন্দের স্বাদ নিতে নিতে, বড়ো হয়ে ওঠা।

এই শিল্প শিক্ষকের কাছেই একে একে শিখতে থাকেন বিভিন্ন অনুসঙ্গের ল্যাণ্ডস্কেপ। এই স্যারের আকর্ষণে ছুটে আসতেন শিল্পী গণেশ হালুই ও অন্যান্য বহু শিল্প ব্যক্তিত্ব।

বীরেন স্যারের উৎসাহে অনুপ্রেরণায় এরপর ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস অ্যাণ্ড ড্রাফট ম্যানশীপ কলেজে ভর্তি হয়েছেন। কলেজের স্যারেদের কাছ থেকে নিয়েছেন শিল্পকলার পাঠ।

তবে প্রকৃতিই যে আমাদের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক সেটা ছোটবেলা থেকেই বুঝতে শিখেছিলেন।তাই বাড়ির কাছের ক্যানিং বকখালি থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার নেশায়।নিসর্গের মাদকতা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। জল তেলরঙ অ্যাক্রিলিক কালার তার খুব প্রিয়। তবে বেশি ভালবাসেন পেন অ্যাণ্ড ইঙ্কের কাজ করতে।

নিসর্গ চিত্রের নেশা তাকে বুঁদ করে রাখলেও ভালবাসেন সমসাময়িক বিষয়ের ছবি আঁকতে। করোনাতাড়িত লকডাউনের সময়গুলিতে এঁকেছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার ছবি।

যদিও এই শিল্পী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তবুও যেহেতু বৃহত্তর মানুষ ঈশ্বরকে মানেন, সেহেতু তাদের বিশ্বাস আর মর্যাদা ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় এঁকেছেন সাধুসন্তদের ছবি।

শিল্পীদের মধ্যে ভাল লাগে ভিনসেণ্ট ভ্যানগগের কাজ।ভাল লাগে গণেশ পাইনের কাজ।

বিশেষ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বিখ্যাত শিল্পী শ্যামল দত্তরায় এবং মনোজ দত্তের কাছ থেকে।

ভারতের বিভিন্ন আর্টগ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছে তার আঁকা ছবি।শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও প্রদর্শিত হয়েছে তার ছবি। কানাডার এলিজাবেথ

গ্রিনশিল্ড ফাউন্ডেশন থেকে দুবার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

প্রকৃতিই তার প্রথম এবং শেষ প্রেম।বাংলার মাঠঘাট ঝোপঝাড় দিগন্ত ফুটিয়ে তুলতে চান একজন মরমীর মতো। তাই আজও প্রকৃতির টানে রঙ তুলি কাগজ ক্যানভাসকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়েন নানা প্রান্তে।প্রকৃতির বুকে বসে প্রকৃতিকে আঁকেন। প্রকৃতিও তাই নিজের সমস্ত সম্ভার উপুড় করে দেন তাকে।সামনাসামনি চলতে থাকে নান্দনিক কথোপকথন।

বিশেষ গল্প সংখ্যা

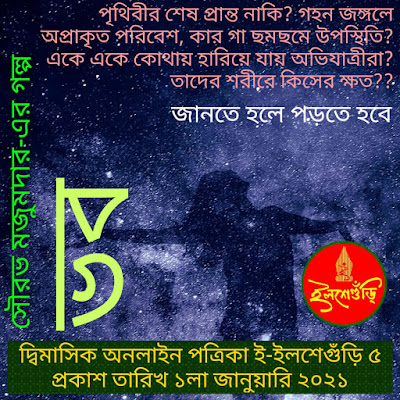

অপ্রাকৃত গল্প

কু ভব

সৌরভ মজুমদার

(১)

এই নির্জন পরিধিতে যতদূর চোখ যায়, সেখানে আছে শুধু নীরবতা। শীতল কনকনে বাতাসে উপস্থিত রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করে চলেছে এই পরিবেশ। দূরে পাহাড়ের গায়ে বরফ চোখ বুঝতেই যেন হঠাৎ করে হাজির হয়ে দাঁড়িয়েছে সামনের গাছের পাতার উপরে। লেকের ঢেউয়ের কলকল শব্দের আড়ালে কেউ যেন চুপিসারে কিছু বলে যায়। সেই লেকের পাশে ঘাসের উপরেই জমে থাকা বরফ যেন তীক্ষ্ণ বল্লমের মতো ভয় দেখায় আগন্তুককে। আরো খানিক দূরে লেকের পাশেই ঈষৎ লাল কিছু দেখা যায়, সেগুলো কী রক্ত? চারিদিকে এই সব ধ্বংসলীলা, ছড়িয়ে থাকা খাবার, কীসের জানান দেয়। কর্দমাক্ত পরিবেশে এই দুর্বিসহ আবহাওয়া কিছু কী তথ্য গোপন করতে চায়? লেকের জলের ঝাপটা আর তার শীতলতায় হঠাৎ চোখ খোলে স্টিভেন। তার ক্ষতবিক্ষত শরীরের অর্ধেক লেকের জলের তরঙ্গের সাথে এক হয়েছে। গায়ের ওভারকোট ভিজে আরো জড়িয়ে ধরেছে তার শরীর। কম্পমান শরীরটাকে ধীরে ধীরে টেনে উপরের দিকে তুলতে চায় স্টিভেন। কিন্তু পায়ের অসহ্য যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যায় তার সারা শরীর। তবুও শেষ অদম্য চেষ্টায় যখন চেতনা বিলীয়মান, সামনে পরে থাকা এলিসিয়ার নিথর শরীরটাকে দেখতে পায় সে। চোখ পড়ে তার প্রেমিকার নিষ্প্রাণ নজরে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে স্টিভেন, তার হাতটা বাড়িয়ে দেয় মৃত প্রেমিকার দিকে। আর ঠিক সেই সময় সে শুনতে পায় গগনভেদী এক অমানুষিক চিৎকার। সারা জঙ্গল, পাহাড় পর্বত কাঁপিয়ে যেন ছুটে আসছে তার দিকে। ছুটে আসছে তার শরীরে বেঁচে থাকা আত্মার লোভে……

কানাডার আলবার্তা প্রদেশের ছোট্ট শহর ক্যালগেরি। লেক বোনাভিস্তার সৌন্দর্য মনকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায় প্রকৃতির নিজের ছন্দে। প্রতিদিন সকালে সেখানে প্রাতঃভ্রমন করতে দেখা যায় স্টিভেন ওহাইটকে। সেখানেই প্রথম দেখা স্টিভেন আর এলিসিয়ার। আর ধীরে ধীরে যা রূপ নেয় ভালোবাসায়। স্টিভেন সেবরোলেটে আর এলিসিয়া ফোর্ডের হিউম্যান রেসোর্সে কর্মরত। তবে সপ্তাহান্তে সকল ব্যস্ত কর্মসূচি একধারে রেখে সমবেত হয় স্টিভেনের বাড়িতে। শুধু এলিসিয়া নয়, সেখানে থাকে মার্ক, সুধীর আর ফ্রেডরিক। এদের মধ্যে একমাত্র সুধীর ছাত্র, সে সাউদার্ন আলবার্তা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে মেনুফেকচারিং ও অটোমেশন নিয়ে পড়ছে। পার্ট টাইমে ম্যাক ডোনাল্ডে কাজ করে পকেট মানির জন্য। বিদেশে এই চল খুব সাধারণ।

তবে তাদের একত্রে মিটিং শুধু বিয়ার, গান আড্ডার জন্য নয়। সেখানে আলোচনার মূল বিষয় হলো হাইকিং, ট্রেকিং বা কোনো এক্সপিডিসন। কোনো এক পাহাড় বা গভীর অরণ্যে তারা এইভাবেই গভীর থেকে গভীরতর অজানা পথ করায়ত্ত করে চলেছে গত দুই বছর ধরে। কানাডার অত্যন্ত দুর্গম জঙ্গলে তাদের ঘুরে বেড়ানোর নেশা ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, এই বিষয়ে আলবার্তার অনেকেই অবগত। স্টিভেনের ব্লগ এর মধ্যেই সাড়া ফেলেছে। তাদের এই বিষয়ে গবেষণা, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা এই নিয়ে থিসিস যথেষ্ট অর্থবহ।

রাত ১১:৩০, হঠাৎ স্টিভেনের মোবাইল বেজে ওঠে। লাইনে সুধীর।

হ্যাঁ, সুধীর। শিফট কি শেষ ?

আরে হ্যাঁ, আর কতক্ষন। স্টিভেন যে জন্য তোমায় ফোন করা। তোমায় একটা লিংক পাঠাচ্ছি। একটু অবাক হবে। তবে শেষ পর্যন্ত পড়ো কিন্তু।

কী আছে? কিছু মিস্টেরিয়াস?

আরে পড়েই দেখো। আমি বাকিদের জানাবো পরে। আগে তুমি পড়। বিষয়টা বোঝো। আমাকে জানিও কী বুঝতে পারলে। আমি অপেক্ষা করবো। বাই।

ফোন কাটতেই সুধীরের একটা মেসেজ এলো স্টিভেনের মোবাইলে। একটা লিংক আছে যাতে ক্লিক করতেই তথ্য ফুটে উঠলো স্ক্রিনে।

‘‘গতমাসে গ্রিফিথ উড পার্কে দুজন পর্যটক প্যাট্রিক উইলসন ও লিসা ফার্নান্দো হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়। একমাস ধরে ক্যালগেরি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও হোমিসাইড বিভাগ এর তদন্ত করেও খোঁজ পায়নি কারোর। অবশেষে আজ সকালে প্যাট্রিককে আশঙ্কা জনক অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় কিছু লোক। সে এখন রকিভিউ হসপিটালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে প্যাট্রিক খুব আতঙ্কিত ছিল। সারা শরীরে ক্ষত ছিল তার আর পোশাক ছিন্নভিন্ন হয়েছিল কোনো এক কারণে। তবে সে বারংবার বলে চলছিল এই জঙ্গলে অলৌকিক কিছু আছে, তার মতে কোনো অপদেবতার বাস সেখানে যে খুন করেছে তার সঙ্গী লিসাকে। পুলিশ এখনো তদন্ত করছে। তবে প্যাট্রিকের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত সঠিক কারণ জানা সম্ভব নয়। তবে কী রহস্য লুকিয়ে আছে লিসা নিরুদ্দেশ হওয়া ও চিকিৎসাধীন প্যাট্রিকের হঠাৎ আবির্ভাবের পিছনে। সত্যি কি লিসা মৃত, আর সে জন্য দায়ী কে — প্যাট্রিক না কোনো অপদেবতা।’’

হঠাৎ ফোন আসার আওয়াজে হকচকিয়ে উঠলো স্টিভেন। সুধীর।

— হ্যাঁ সুধীর বলো।

— পড়লে?

— হ্যাঁ, পড়লাম। তা তোমার কি মনে হয়।

— জানি না। ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরাও ওই জঙ্গলে গিয়েছি। এমন কিছু তো চোখে পড়েনি।

— তার মানে লোকটা কি মিথ্যা বলছে সুধীর।

— হতে পারে। কিন্তু…..

— কিন্তু কি?

— লোকটার শরীরে ওই ভয়ঙ্কর ক্ষত কীভাবে হলো?

— সে আর এমন কি। কোনো হিংস্র জন্তুর পাল্লায় পড়েছিল হয়তো।

— হয়তো কেন বলছো স্টিভেন।

— আচ্ছা, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একটা কাজ করা যেতে পারে, কাল ফ্রাইডে। এই মেসেজটা গ্রুপে দাও। আর কাল বিকেলে রকিভিউ হসপিটালের সামনে ঠিক ৬:০০ টার মধ্যে দেখা করো। প্যাট্রিক কে একটু সামনে থেকে দেখতে চাই।

(২)

প্রথমে না মানলেও পরিচিতির জোড়ে স্টিভেন আর সুধীর প্যাট্রিকের সাথে দেখা করতে পারে, তবে কিছু সময়ের জন্য।

অত্যন্ত রুগ্ন ও শারীরিকভাবে বিদ্ধস্ত প্যাট্রিক এখন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে চলেছে। স্টিভেনের পরিচিত ডঃ বিলাল বলে যে তাদের তরফ থেকে শেষ চেষ্টা তারা করেছে, তবে শারীরিক ক্ষত থেকেও ভিতরের বিষণ্ণতা যেন প্যাট্রিককে আরো মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

কিন্তু প্যাট্রিকের বর্তমান চেহারার সাথে ইন্টারনেটে দেখা ছবি কোনো মিল খায় না। অস্থিচর্মসার শরীরটা যেন মিশে গেছে বিছানার সাথে।

‘‘জ্ঞান ফিরছে মাঝে মাঝে। বাকি সময় এই ভাবেই থাকছে। আসলে আমরা ঘুমের জন্য কড়া ডোজ দিয়েছি। তা না হলে শুধু চিৎকার করছে আর বলে চলছে তারা আসবে, তারা সকলেই আসবে। আসলে আমার মনে হয় খুব ভেঙে পড়েছে লিসার এইভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার জন্য। যাই হোক, চলো স্টিভেন। দেখলে তো যা দেখার। আর কিছু জানতে চাইলে আমায় ফোন করলে আমি সাহায্য করতে পারি।’’ — বিলালের কথাগুলো শুনে সামান্য চিন্তিত দেখালেও স্টিভেন ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসে হসপিটাল থেকে।

‘‘হঠাৎ এমন কী হলো বলো তো?’’ — হসপিটাল থেকে বেড়িয়ে প্রথম প্রশ্ন করে সুধীর।

‘‘এইভাবে কি কিছু বোঝা যায় সুধীর? তবে যেটুকু বুঝলাম নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে সেখানে যার জন্য প্যাট্রিকের এই পরিণতি।‘‘ — উত্তর দেয় স্টিভেন।

‘‘তাহলে এবার?’’

‘‘কাল সকাল সকাল আমার বাড়িতে সকলে আসো। একটা আলোচনা দরকার আমাদের পরের পদক্ষেপের জন্য। তিন চার সপ্তাহ, কি মনে হয় যথেষ্ট নয়, তুমি কি বলো সুধীর।’’

‘‘আরে এ তো স্পষ্ট। প্যাট্রিক লিসা ফার্নান্দোকে খুন করেছে। এখন বাঁচার জন্য এই নাটক। অথবা সে নিশ্চই মানসিক রোগী। কত কিছুই তো খবরের কাগজে আজকাল দেখা যায় স্টিভেন।’’ মার্ক খুব জোর গলায় বারবার এই কথাগুলোই বলে চলেছে গত এক ঘন্টা ধরে।

কথামতো এলিসিয়া, সুধীর, মার্ক আর ফ্রেডরিক সকাল আটটায় স্টিভেনের বাড়িতে উপস্থিত। তাদের আলোচনা এখন গ্রিফিথ উড পার্কে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে। যা ক্রমশঃ তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে চলেছে আর নির্দিষ্ট করছে তাদের পরবর্তী গন্তব্য। কিন্তু মার্কের এইরূপ মন্তব্য যুক্তিহীন লাগে সকলের।

তবুও সম্পূর্ণ নাকচ না করে ফ্রেডরিক বলে — ‘‘দেখো মার্ক, তুমি আমি এখানে কেউই প্যাট্রিককে চিনি না। তাই আগে থেকে এইসব মন্তব্য করে লাভ কি। তার চেয়ে ভালো হবে আমাদের প্ল্যানটাকে আরো ভালো করে আরেকবার কষে নেওয়া। আমার তো ঘটনাটা শোনার পর আবার যেতে ইচ্ছা হচ্ছে গ্রিফিথে।’’

স্টিভেন বলে — ‘‘হ্যাঁ এবার যাবো ওখানেই ফ্রেডরিক। সবকিছুই কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে আমার। দেখো এতদিন পুরানো আর পরিচিত এই জঙ্গল। আমরা তো একবার ঘুরেও এসেছি। কিন্তু হঠাৎ করে এই নতুন বিপদের আবির্ভাব কীভাবে হলো সেটা তো বুঝতে পারছি না।’’

মার্ক উত্তর দেয় — ‘‘সেটাই তো আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি স্টিভেন। ফ্রেডরিকের মাথায় কিভাবে ঢোকাই। ফ্রেডরিক, একবার ভাবো তো। যদি এমন কিছু থাকতই তাহলে কি এই খবর লোকে জানতো না। তুমি এসব কেন ভাববে। একটা বিয়ার খাও তাহলেই তোমার সব বদ্ধ চিন্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর প্যাট্রিক একটা ক্রাইম করেছে আর সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য এত কান্ড।’’

ফ্রেডরিক এবার একটু উত্তেজিত হয়েই বলে — ‘‘মার্ক, তোমার প্রবলেম কি জানো, সবকিছু আগে থেকে নিজের মতো করে ভেবে নাও। তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। আমরা গ্রিফিথ উড পার্কের একটা স্থানে এখনো যাইনি। জায়গাটার নাম ব্ল্যাক এলক। আমি এর মধ্যে এই বিষয়ে স্থানীয় কিছু লোকের সাথে কথা বলেছি। জায়গাটার বিষয়ে লোকজন তেমন কিছু জানে না। আর জানলেও বলতে চাইছে না। তুমি গুগল বা কোনো ব্লগেও পাবে না ওই জায়গার নাম। শুধুমাত্র একজন বয়স্ক লোকের কাছ থেকে কিছু তথ্য আমি জোগাড় করি। এলবো নদীর ধার ধরে প্রায় কুড়ি কিলোমিটারের পথ। চড়াই উতরাই রয়েছে সেখানে। আমরা তো এই বরিয়াল ফরেস্টের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে অবগত। তবে ঠান্ডায় আরো কঠিন হবে পথ চলা। ওই স্থানীয় লোকটা একটা আশ্চর্য কথা আমাকে বলে, যদিও তার জন্য আমাকে কিছু ডলার খরচ করতে হয়েছে। সে বলে ব্ল্যাক এলকে গাছগুলো অস্বাভাবিক কারণে অর্ধেক করে কাটা। আর সেই অর্ধেক অংশে কালো আঠালো কিছু দিয়ে প্রলেপ দেওয়া। যদিও আমি জানি গাছগুলো হয়তো বাজ পরে এই দশা আর এই প্রলেপ হয়তো রেসিন।’’

মার্ক ঠোঁট বেকিয়ে একটু হাসলো।

স্টিভেন তার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভেবে বললো — ‘‘সত্যি যদি ফ্রেডরিক ওই জায়গাটা আমাদের এক্সপ্লোর না হয়ে থাকে তাহলে যাওয়া উচিত। হয়তো নতুন কিছু দেখতে পারবো। কি বলো এলিসিয়া।’’

এলিসিয়া কোনোদিন স্টিভেনের কোনো প্রস্তাবে নাকচ জানায় নি। ব্যতিক্রম যে এবারও হবার নয় তা স্টিভেন জানতো।

(৩)

পাইনের ঘন জঙ্গলের ভিতর যেন দৌড়ে চলেছে স্টিভেন। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শরীরের শেষ শক্তি নিবদ্ধ করেছে বাঁচবার তাগিদে। কাদায় বারবার ডুবে আটকে যাচ্ছে তার পা, কোনো এক গাছের ডালে আটকে গিয়েছে গায়ে চড়ানো ওভারকোর্টের ছেড়া অংশ।

হঠাৎ সে আবার শুনতে পায় সেই গগনভেদী পৈশাচিক চিৎকার। যেন ধেয়ে আসছে তার দিকে।

পিছন ফিরতে তার সারা শরীর যেন পাথর হয়ে যায়। পায়ের গভীর ক্ষতের তীব্র যন্ত্রনা কাঁপিয়ে তোলে তার সারা শরীর। আবার সে প্রানপনে চেষ্টা করতে থাকে এই বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচবার।

কিন্তু আর কতক্ষন সে এইভাবে বেঁচে থাকার নাটক করবে। তার দলের সকলেই যে এখন মৃত। তাদের নিথর শরীরগুলোকে ফেলে এসেছে লেকের ধারে। তারা যে ক্রমাগত ডাকছে তাকে — ‘‘আর পালিয়ে কি লাভ স্টিভেন। এসো, আমাদের কাছে। তোমায় ছাড়া যে আমরা অসম্পূর্ণ। স্টিভেন….স্টি.. ভেন।’’

অস্থিরচেতা, পরিশ্রান্ত স্টিভেন বসে পড়ে মাটির উপরে। ভেজা মাটিতে তার শরীরের ভার এক অচেনা ছাপ তৈরি করে। সবুজ লতাগুল্মগুলো যেন তার শরীরটাকে আপন করে নিয়েছে কয়েক মুহূর্তে।

স্টিভেন মাথা তোলে ওপরে, তার গলার কাতর চিৎকার যেন চারিদিকের নিস্তব্ধ পরিবেশের বুক চিরে বেড়িয়ে আসা এক চেতনাগ্রাসী, নিদারুণ, উদগ্র আওয়াজে বিলীন হয়ে যায়। চারিদিকের কুহেলিকা যেন ঘিরে ধরে আরো তীব্রভাবে। উঁচু পাইনের শির থেকে পৈশাচিক এক আওয়াজে নেমে আসে দুঃস্বপ্ন। বরফের উপরে পড়তে থাকা স্টিভেনের টাটকা, উষ্ণ রক্ত যেন খিদে বাড়িয়ে তোলে এক মাংসাশী অদৃশ্য খুনীর।

আত্মরক্ষার জন্য মার্কের দেওয়া ধারালো ছুরিটা কি যথেষ্ট। পকেটে হাত ঢোকাতেই হাতে আসে একটি বস্তু, আর তার সাথে তার মনে পড়ে যায় কিছু স্মৃতি।

‘‘ফ্রেডরিক, এবার তোমার ওই কাউবয় হ্যাটটা কোথায়? দেখছি না তো।’’ — প্রশ্ন করে এলিসিয়া।

জঙ্গলে কিছু পড়ে থাকা গাছের ডাল কয়েকটা বড় লাফে টপকে এলিসিয়ার দিকে ফিরে ফ্রেডরিক বলে — ‘‘না, ওটা এবার আর আনলাম না। আসলে তোমরা যা ঠাট্টা করো ওটা নিয়ে...।’’

সুধীর একটু হেসেই বলে — ‘‘ঠাট্টা নয়, সত্যি ওটা পড়লে তোমার গোল ছোট মুখটা এমনভাবে টুপির ভিতরে ঢুকে যায়, দেখে মনে হয় টুপিটা তোমার শরীরের অংশ।’’

স্টিভেন নিজেও এর সাথে একমত। সকলের হাসির আওয়াজে চারিদিকের নিস্তব্ধতা কয়েক লহমায় কোনো এক অদৃশ্য সীমানায় অন্তর্হিত হয়।

রাত এখন ৮:০০। তাঁবুর সামনে আগুনটাকে আরো জোরালো করার শেষ চেষ্টা করে চলেছে মার্ক গত এক ঘন্টা ধরে। এখন তাপমাত্রা মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি ফারেনহাইট। চারিদিকের ঠান্ডা তীব্র বাতাস যেন লড়াই করে চলেছে তার প্রতিপক্ষ এই সদ্য জ্বালানো ধুনির সাথে।

সঙ্গে আনা ক্যান ফুড কিছু সঙ্গে নিয়ে তাঁবু থেকে বাইরে বের হয় এলিসিয়া। মোট তিনটি তাঁবু খাটানো হয়েছে। স্টিভেন আর এলিসিয়া একটায়, ফ্রেডরিক ও সুধীর আরেকটায় এবং মার্ক মালিক একটি তাঁবুর পুরোটাই।

আজ এলবো নদীর ধার ধরে হাঁটা হয়েছে প্রায় বারো কিলোমিটার। হিসেব মতো আরও আট কিলোমিটার আর তার পরেই ব্ল্যাক এলক।

ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছে এই ধুনির সামনেই। কিছু সময় হলো ব্যস্ত মার্কের গলায় শোনা যাচ্ছে একটা গান। জন ডেনভারের country road-take me home। মুহূর্তে রাতের নীরবতা আর তার নিকষ প্রতিরূপ ভেদ করে সুদূরে এক রূপকথার আলেয়া জেগে ওঠে মার্কের গানের ছন্দে। কেউ চেয়ে থাকে জ্বলতে থাকা ধুনির দিকে আবার কেউ হাওয়ার সাথে ভেসে চলা মেঘের রাশির দিকে।

‘‘কি অপরূপ রাত, তাই না স্টিভেন?’’ — স্টিভেনের কাঁধে মাথা রেখে বলে ওঠে এলিসিয়া।

মুখে কিছু না বললেও এলিসিয়ার কপালে স্টিভেনের অতি পরিচিত ঠোঁটের স্পর্শ এলিসিয়ার সারা শরীরে যেন শিহরণ তৈরি করে।

নিজের খাওয়া শেষ করে ফ্রেডরিক একটা ছোট্ট নোটবুকে আজকের ট্রাকিংয়ের সবকিছুই লিখে রাখে। এটা তার খুব পুরানো অভ্যাস এবং সকলেরই এর সঙ্গে পরিচিত।

গান শেষে কিছু সময় চুপ থেকে একটা শব্দকে চেনার চেষ্টা করছে সকলেই, যা হয়ে চলেছে কিছু সময় ধরে। খুব ক্ষীন এবং অপরিচিত।

সুধীর বলে — ‘‘এই শব্দ আমি শুনেছিলাম কিছু সময় আগে। কীসের হতে পারে বলো তো?’’

এলিসিয়া স্টিভেনের হাতটা আগের থেকে একটু বেশি শক্ত করেই ধরেছে। তার চোখে ভয় স্পষ্ট।

হঠাৎ স্টিভেন হেসে ওঠে। সবাই অবাক হয়েই তাকায় তার দিকে। সকলের বিরক্তির দৃষ্টিতে সংযত হয় স্টিভেন, নিজের হাসি থামিয়ে মার্কের উদ্দেশ্যে স্টিভেন বলে — ‘‘সাথে কি আমাদের বিয়ার আছে মার্ক?’’

কিছুক্ষন চুপ থাকার পরে স্পষ্ট হয় ব্যাপারটা। এই জঙ্গলে বিয়ার মানে ভালুকের সংখ্যা কিছু কম নয়। এই ডাক তারই।

স্টিভেনের মতে হয়তো এক ভালুক চিৎকার করে বিরক্তি প্রকাশ করছে মার্কের গান শুনে।

হাসিতে আবার জঙ্গলের নীরবতা বিদীর্ণ হয়, কিন্তু মার্কের মুখের ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যে সে এই কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি।

জোৎস্নার আলোয় ভরিয়ে চারিদিক যখন এক নতুন রূপ নিয়ে পরিচয় দিতে ব্যস্ত তখন সেই জঙ্গলের নিকষ কালো অন্দরমহলে রচিত হচ্ছে আরেক নতুন অধ্যায় যা জীবজগত এড়িয়ে চলে, হৃদয় বিদীর্ণ করা সেই আর্তনাদ যেন নিশিডাকের রূপ নিয়ে কেড়ে নেয় একটি প্রাণ। অজানা এক লেলিহান শিখায় যখন জ্বলতে থাকে নিষ্পাপ আত্মা তিল তিল করে, তখন সেই নিদারুণ পরিণামের সুখকর তৃপ্তি রাঙিয়ে দেয় সেই অমানিশার অন্ধকার।

(৪)

নিথর ফ্রেডরিকের পকেট থেকে তার নোটবুকটা বের করে নেয় তার ছয় বছরের পুরানো বন্ধু স্টিভেন। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই কোনো এক দূরভিসন্ধি যেন কেড়ে নিয়েছে ফ্রেডরিকের জীবন। এখন বেলা দুটো। গন্তব্য ব্ল্যাক এলক থেকে আনুমানিক তিন কিলোমিটার আগে রয়েছে স্টিভেনের গ্রুপ। বেলা বাড়বার সাথে চারিদিক ঢেকে দিয়েছে এক অচেনা কুয়াশা। তার ধূসর নির্ভেদ্য পরিচয় যেন কোনো রহস্যের ছাপ ফেলে সকলের মনে।

ফ্রেডরিকের এইভাবে দলছুট হয়ে যাওয়া আর তার ঠিক পরেই এই পরিণাম যেন মেনে নিতে পারছে না কেউ।

আর এর সাথে তার মুখের উপর ধারালো কিছুর দ্বারা তৈরি গভীর ক্ষত যেন ভয়ের এক হঠাৎ ধাক্কা দেয় দলনেতা স্টিভেনের মনে।

সুধীরের চোখে মুখে সেই পরিচিত অভিব্যক্তি যা আগন্তুককে হতাশ ও ভীত করতে সক্ষম। এলিসিয়া বসে ফ্রেডরিকের খুব কাছে, শক্ত করে ধরে স্টিভেনের হাত ঠিক আগের রাতের মতোই। কিন্তু পার্থক্য শুধু মনের ভাবে। তার চোখের জল যেন বাঁধ ভেঙেছে।

দলের আরেক সদস্য মার্ক দাঁড়িয়ে কিছু দূরেই, নজর অজানা কিছুর উদ্দেশ্যে, কিছু উত্তরের আশায়।

একবার চারিদিক চোখ বুলিয়ে নেয় স্টিভেন।

নীরবতা ভেঙে হঠাৎ সুধীরের ঠোঁট কেঁপে ওঠে — ‘‘ভুল.. ভুল...ভুল করেছি আমরা। অলৌকিক অশুভ শক্তির রাজত্বে অনধিকার প্রবেশ করেছি আমরা। শাস্তি যে পেতেই হতো আমাদের। কেন...কেন আমি এতখানি এগোলাম। উফঃ...ফ্রেডরিক, বন্ধু। ক্ষমা করো আমাকে।’’ — এই বলে সুধীরের এক বুকফাটা চিৎকারে ভরে ওঠে চারিদিক। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন প্রাণ পেয়েছে এই জঙ্গল, তার আনন্দের যেন কোনো সীমা নেই, যেন সে এক হুঁশিয়ার বার্তা দিতে চায় — ‘‘ফিরে যাও সকলে… ফিরে যাও। না হলে মরবে, সকলেই মরবে।’’

ফ্রেডরিকের নোটবুকের শুকনো পাতার উপরে হঠাৎ জলের ফোঁটার সাথে তার কিছু লেখার কিছুটা ঝাপসা হয়ে যাওয়া তন্দ্রা ভাঙ্গায় স্টিভেনের। স্টিভেনের বন্ধুত্বের পুরানো স্মৃতি যেন চোখের জলের ধারায় মুছে দিতে চায় গালে জমে থাকা রক্তের কালো ছাপ। কানে আসতে থাকে সেই অসহনীয় প্রাণগ্রাসী পৈশাচিক চিৎকার। তবুও পাথরের স্তুপের আড়ালে কিছুসময়ের বিরাম, কিন্তু তারপর...।

নোটবুকের পাতায় ফ্রেডরিকের কিছু লেখার উপরে চোখ বোলায় স্টিভেন, যদিও সেগুলো সেও জানে। তবুও আরেকবার কিসের টানে যেন পাতাগুলো ওল্টাতে থাকে আপন মনে।

কত চেনা অচেনা কথা খুব সুন্দর ও ছোট করেই না লিখে গিয়েছে ফ্রেডরিক। ভ্রমণের খুঁটিনাটি তথ্য অতি নিপুনতায় ফুটে উঠেছে এই নোটবুকে। হাতের লেখা খুব অপরিস্কার ফ্রেডরিকের, এই নিয়ে কম কথা শোনেনি সে। হাসি ঠাট্টার সেই স্মৃতি স্টিভেনের ভিতরে যেন দূর থেকে ভেসে আসা মৃত্যুধ্বনি থেকেও ভয়ঙ্কর বেদনার এক অপ্রতিরোধ্য আবরণ তৈরি করে।

স্টিভেন ও এলিসিয়ার মধ্যে সম্পর্ক, রাতের ক্যাম্প ফায়ার, মার্কের গান, সুধীরের অতি সতর্ক হয়ে থাকা — এ সব কিছুই ফ্রেডরিক যে লিখে গেছে। আরও লিখেছে ব্ল্যাক এলক নিয়ে তার দুঃস্বপ্ন, মার্কের হাতের উপরে তৈরি ক্ষতের ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া, সুধীরের বারংবার আগুন নিয়ে কারোর দিকে ছুটে যাওয়া আর তাঁবুর চারিদিকে এক কালো অবয়বের উপস্থিতির কথা।

স্টিভেন লেখাগুলোর উপরে একবার তার হাত বুলিয়ে আপন মনেই অতি সতর্কভাবে ফিসফিস করে বলে — ‘‘তুমিও দে...দেখেছিলে ওকে...ফ্রেডরিক।’’ ঠান্ডায় শরীরে কাঁপুনির সাথে কথাগুলো যেন জড়িয়ে যায় তার।

পরের লেখাগুলো স্টিভেন পড়তে থাকে, শুনলে ঠিক যেন মনে হয় পাশে থাকা কাউকে গল্পগুলি পড়ে শোনাচ্ছে সে...খুবই সতর্কভাবে।

‘‘তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলো সুধীর, বেশি রাত জেগে থাকা তার অপছন্দের। এর ঠিক পরেই স্টিভেন ও এলিসিয়া। হঠাৎ করেই যেন এলিসিয়া আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মার্ক আর আমি বসে বাইরে আগুনের সামনে। চারিদিকে ঠান্ডা আরো যেন বেড়ে উঠছে রাতের সাথে। কুয়াশা ঘন হয়ে ঘিরে ধরেছে আমাদের। আমি মার্কের সাথে অনেক কথাই বলছি। সে চুপ করে শুনছে সব। হঠাৎ সে তার ডান হাত আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, তার হাতে চোট লেগেছে আজ বিকালে। কিভাবে লেগেছে সে বললো না। জায়গাটা একটা ঘায়ের আকার নিয়েছে। এগুলো নিশ্চই লুকানোর জিনিস নয়। কিন্তু ওর মতে কোনো যন্ত্রনা নেই, শুধু মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অবাক হলেও প্রকাশ না করাটা সেই সময়ের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো। সঙ্গে থাকা কিছু এন্টিসেপটিক ক্রিম লাগাতে আমার দিকে অবাক হয়ে হেসেছিল মার্ক।

রাত এখন তিনটে বাজতে দুমিনিট বাকি। সারাদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা লিখতে বসেছিলাম অনেক আগেই। কিন্তু অনেক বাধা পাচ্ছি লিখতে গিয়ে। টেন্টে আসার কিছু সময় পরেই সুধীর ঘুমিয়ে পড়েছে। হেডটর্চ জ্বালিয়ে লিখছি, তখন ঘড়িতে সাড়ে বারোটা। বাইরে শুনতে পাই কারোর হেঁটে চলার আওয়াজ। খাতাটা নামিয়ে এক মনে শোনার চেষ্টা করি বাইরে হাঁটতে থাকা মানুষটি কোনদিকে যায়। কিন্তু মানুষ বলাটা হয়তো ভুল হবে, মানুষ কি এইভাবে পা ঘষে হাটে? কিছু ঘষে চলার পরে থেমে যাওয়া, আবার সেই অসহ্য আওয়াজ। বাইরের শুকনো ঘাসে সেই আওয়াজ আর তার সাথে পারিপার্শ্বিক নিস্তব্ধতা কেমন যেন জোর করেই ভয়ের সৃষ্টি করছে মনে।

পাশে দেখলাম সুধীর উঠে বসেছে, আমার দিকে তাকিয়ে বলল যে আমি এই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কি না।

আওয়াজটা এখন যেন আমাদের চারপাশে ঘুরছে। বের হতে গিয়েও পারলাম না সুধীরের বারণে। তার গলার কাঁপা আওয়াজ বুঝিয়ে দিলো সে একা থাকতে প্রস্তুত নয়। অগত্যা অপেক্ষা করতে লাগলাম আগন্তুক কি করতে চলেছে এই দেখার জন্য।

আমার লেখা শুরু করার কিছু সময় আগে একটা ঘটনা ঘটে গেল। ভেবেছিলাম কাল লিখবো, কিন্তু যা সব ঘটছে জানি না কাল লেখা হবে কি না। আশ্চর্য, অকল্পনীয় জায়গা, কি যে ঘটে চলেছে, তা বুঝতে না পারলেও ব্ল্যাক এলকের সম্বন্ধে প্রচলিত মিথ অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস আমার ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে।

বাইরে থেকে একটা চেনা গলা শুনলাম, মার্ক। আমাদের ডাকছে। আমি টেন্টের চেন টেনে খুলে বাইরের কভারের চেন টান মারতেই সুধীর চিৎকার করে উঠলো।

সুধীরের চোখ অনুসরণ করতে আমি দেখলাম আমাদের তাঁবুটার পিছনে তৈরি হয়েছে তিনটে সমান্তরাল লম্বালম্বি ছেঁড়া দাগ যা স্পষ্ট করে খুব ধারালো কিছুতে তৈরি করেছে এটি। নখের আঁচড়?

কিছু সময় ধরে আমার মনে হচ্ছিল টেন্টের ভিতরে ঠান্ডা বেড়েছে। কিন্তু আমি বুঝিনি এই শীতলতা বাহ্যিক না অভ্যন্তরীণ।

বাইরে বেরিয়ে মার্কের দিকে চাইতে ও বললো ওকে অনুসরণ করতে, সুধীর তাঁবুর ভিতরেই ছিল। স্টিভেন ও এলিসিয়া তখনও কিছু টের পায়নি। আমি তাদের বিচলিত করতে চাইনা। কিন্তু এটা বুঝতে পারি অবস্থা ভালো নয়।’’

(৫)

ব্ল্যাক এলকে উপস্থিত চারটি প্রাণ — যাদের বাহ্যিক দৃঢ়তা ক্রমে ভগ্নপ্রায় প্রিয় বন্ধুর বিয়োগে। মোবাইলের কোনো নেটওয়ার্ক নেই বা অন্য কোনোভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি যে ফ্রেডরিকের শরীরটাকে নিজেদের শহরে নিয়ে যাবে দলের বাকি সদস্যরা। তারা কোনো এক্সপিডিসন মাঝ পথে কোনোভাবেই কোনোদিন রোধ করেনি। তবে এবারের ঘটনা অন্য। অনেক বাগবিতণ্ডার পরে শেষ পর্যন্ত ফ্রেডরিকের শরীরকে কবর দেওয়া হয় জঙ্গলে একটি স্পারস গাছের নীচে। চারিদিক খুব যত্নে সেই কবর সাজিয়েছিল স্টিভেন, নিজের হাতে।

ব্ল্যাক এলক, এক রহস্যময়ী নাম যার প্রকৃতি সত্যিই যেন এক অজানা গন্ধের খোঁজ দেয় নবাগত পর্যটককে। জনমানবহীন শুনশান হলেও মাঝে মাঝে চলতে থাকা হিমশীতল বাতাসের প্রতিটি ধাক্কা যেন বেঁচে থাকা শুষ্ক পাতাদের বাধ্য করে এক অচেনা ভাষায় কিছু বলতে। অজানা হলেও তার শব্দ কানে আসতে খুব একটা সুখকর অনুভূতি হয় না। অধিকাংশ গাছ তার অর্ধেক অংশ পুড়িয়েছে এবং তাদের মৃত অস্তিত্ব যেন প্রহরীর মতো সদা সজাগ।

এর মধ্যে মার্ক গিয়ে দাঁড়িয়েছে লেকের সামনে, চেয়ে রয়েছে লেকের প্রাণহীন ঢেউয়ের দিকে।

আশ্চর্য তার জলের রং, আশ্চর্য তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি। কালো রঙের জলের গভীরে যেন জীবন মৃত্যুর উর্ধে কোনো এক পরলৌকিক ভীতির সূচনা। কোনো প্রাণের লক্ষণ চোখে পড়ে না সেই লেকে, এমনকি কোনো পাখি, কোনো প্রাণী আসেনা এই লেকের কাছে।

এলিসিয়া মার্কের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে — ‘‘কি দেখছো মার্ক লেকের দিকে, ও হ্যাঁ, তোমার হাতের ওই ক্ষতটা কেমন আছে এখন?’’

‘‘ভালো।’’ — সংক্ষেপে উত্তর দেয় মার্ক।

টেন্ট পিচ করে স্টিভেন চারিদিক ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে নেয়। গতরাতের ঘটনা দেরীতে হলেও সুধীরের কাছ থেকে পুরোটাই শুনেছে সে। কিন্তু বিশ্বাস না করে স্টিভেন অহেতুক তর্কে জড়িয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে।

এমনকি ফ্রেডরিক তার ডায়েরিতেও লিখে গেছে বিশাল কালো অবয়ব, অজ্ঞাত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ এই সব কথা। সুধীর নিজে স্টিভেনকে দেখিয়েছে লেখাগুলো। রাতে টেন্টে ফিরে ফ্রেডরিক লিখে রেখেছিল এইসব। বেঁচে ফেরার অনিশ্চয়তা সেইসময় থেকেই হয়তো বাসা বাঁধে ফ্রেডরিকের মনে।

‘‘I saw fears in his eyes. Steven.’’ — সুধীরের এই কথাটাই শুধু স্টিভেনের মনে সন্দেহের ঈষৎ জায়গা দখল করে। কারণ সে জানতো - ফ্রেডরিক ভীতু ছিল না।

স্টিভেন সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে — ‘‘সুধীর এই সেই ব্ল্যাক এলক তাই তো?’’

সুধীর আপন মনে বেঁচে থাকা রেশনের তালিকা মিলিয়ে নিচ্ছিল।

‘‘সত্যি এর অভিশাপ আমাদেরকেও ছাড়ল না। ফ্রেডরিক চলে গেল আমাদের ছেড়ে। আচ্ছা, এই জঙ্গলে তেমন হিংস্র কোনো প্রাণী আছে? শুধু হিংস্র নয়, বুদ্ধিমান ও বটে। কি হলো কিছু শুনতে পারছো? কিছু বলছি তোমাকে।’’

কিন্তু কোনো উত্তর আসে না সুধীরের কাছ থেকে।

স্টিভেন একটু বিরক্ত হয়েই সুধীরকে একবার ধাক্কা দিতে গিয়ে তার গলা দিয়ে এক আর্তনাদ বেরিয়ে আসে।

ক্যাম্প থেকে কিছু দূরে লেকের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এলিসিয়া আর মার্ক স্টিভেনের আকস্মিক চিৎকারে ফিরে তাকায় আর সেই সঙ্গে দৌড়ে আসে স্টিভেনের দিকে। তার চোখ বিস্ফারিত, মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু ভাগ্যক্রমে প্রাণ এখনো বর্তমান।

এলিসিয়া স্টিভেনের পাশে বসে তার হাতের অস্বাভাবিক শীতল স্পর্শে আশ্চর্য হয়।

‘‘মার্ক, কি হলো স্টিভেনের? মার্ক….মা..’’

মার্ক দাঁড়িয়ে সুধীরের পাশে, এলিসিয়ার কাতর আর্তনাদ তার কানে কোনোভাবেই পৌঁছায়নি। সে এখন এক অজানা প্রশ্নের উত্তরের আশায় তাকিয়ে সুধীরের মুখের দিকে। কিন্তু প্রশ্ন কি খুব কঠিন আর তাতে কী অন্য কিছুর ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে?

তা হলে মার্কের কপালের এই ভাঁজ কীসের? তার চোখের পাতা নিথর কেন? তার তর্জনী কী ইঙ্গিত করছে সুধীরের দিকে?

এলিসিয়া স্টিভেনকে অনেক কষ্টে দাঁড় করায়, খুব আস্তে সে কিছু যেন বলছে, এলিসিয়া স্টিভেনের মুখের কাছে এগিয়ে এসে শোনার চেষ্টা করে। ভয়ে যে স্টিভেনের কথাগুলো খুব জড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও বোঝার চেষ্টা করে এলিসিয়া।

‘‘তো..তো...তোমার পিছনে একবার দে… দেখো..ইটস … ইটস হিউজ… উই অল ডাই….ইট উইল … কি..কিল আস অল।…’’

‘‘স্টিভেন..স্টিভেন…’’ — এলিসিয়ার ডাকেও কোনো উত্তর আসে না স্টিভেনের কাছ থেকে। চোখের পাতা বন্ধ করে স্টিভেন।

কিন্তু স্টিভেনের শেষের কথাগুলো শুনে একবার পিছন ফিরে তাকায় এলিসিয়া — ‘‘বিশাল কিছু একটার কথা বলছিল যে স্টিভেন, কোথায় কি? ওখানে তো মার্ক আর সুধীর….’’

এলিসিয়ার চোখ পড়ে মার্কের উপর। আর সুধীর, তার শরীরটা যেন কেমন লাগছে।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে মার্ক।

‘‘এলিসিয়া... সুধীর...সুধীর আর নেই।’’

(৬)

আমি এর প্রতিশোধ নেবই, আমার বন্ধুদের মৃত্যুর জন্য তো তুমি দায়ী, তাহলে শাস্তি যে পেতেই হবে তোমাকে। কিন্তু তুমিও জানো আমি কত দুর্বল তোমার কাছে। আমি আহত, শারীরিক ও মানসিক দুই দিকেই। তাই জিত তোমারই হবে, হাসি পাচ্ছে তাই না...

আচ্ছা, আমি এখন কোথায়? জায়গাটা যে খুব চেনা লাগছে।

ফ্রেডরিক, ফ্রেডরিক আছে তো ওইখানে, ওই গাছটার নীচে। দাঁড়াও ফ্রেডরিক, আমি আসছি।

খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে জানো ফ্রেডরিক। পায়ে খুব লেগেছে আমার। ওই শয়তান আমাদের কাউকে ছাড়ে নি। আমি জানি না আর কতক্ষন আয়ু আমার।

হ্যাঁ, এই তো। এই তো তুমি এখনো শুয়ে, তোমাকে যে নিজের হাতেই কবর দিলাম আমি। নিজের হাতেই সাজালাম তোমার শয্যা।

খুব কষ্ট হচ্ছে না তোমার। জানি এইভাবে একা এই বিশাল জঙ্গলে, ভালো লাগতে পারে না। আমারও কি লাগে-বলো। কিন্তু তোমার লুকানোর জায়গা আছে, আমি ছাড়া জীবিত আর কেউ জানে না যে তুমি এখানে আছো। কিন্তু আমার...ওই দানবটা যে আমাকে তাড়া করে চলছে। বেঁচে থাকা শেষ প্রাণটাও যে সে করায়ত্ত করতে চায়।

দাঁড়াও, একটু আরাম করে বসি। এ... হ্যা... এবার ঠিক আছে।

জানো ফ্রেডরিক, এলিসিয়া আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। মার্ক, সুধীর সকলে। আচ্ছা, আমরা যে এতগুলো এক্সপিডিসন একসাথে করলাম, কই এরকম তো কোনোদিন হয়নি। আমরা তো সকলে বাড়ি ফিরেছি, প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা প্ল্যানিং ও করেছি। তবে এইবার কেন এমন হলো বলো তো?

অন্যবার হয়তো এসময় আমরা পরের ডেস্টিনেসন ফিক্স করে ফেলতাম। আর হবে না, তাই না?

শুনছো কি বলছি আমি।

আচ্ছা ফ্রেডরিক, তুমি ওকে কি সেই রাতে দেখেছিলে? ওই যে, বিশাল শরীর, সারা দেহ থেকে বেরিয়ে কর্ষিকা। সত্যি কী আশ্চর্য ছিল দেখতে ওকে। এমন কী কোনো প্রাণীর শরীর হতে পারে। চোখ দুটো দেখেছিলে, লাল আগুনের গোলক, নজরে তীব্রতায় সবকিছু যেন বাষ্পীভূত হয়ে যায়। সে একভাবে চেয়ে থাকে তার শিকারের দিকে।

খুব ভয় পেয়েছিলাম জানো। নিশ্চুপ এই পরিবেশের মাঝখানে এইরকম দানবের হঠাৎ আবির্ভাব। দেখো আমি আগেই বুঝেছিলাম কিছু একটা সাসপিশাস ঘটনা ঘটছে এখানে। গাছগুলো দেখেছিলে কেমন যেন খুব ঘন হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। পরেরদিন আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এক রাতে চারপাশের পরিবেশে এত পরিবর্তন কীভাবে হয়।

মনে হয় এই জঙ্গলের প্রাণ আছে জানো ফ্রেডরিক। ও চায় না, কোনো আনইনভাইটেড গেস্ট এখানে আসুক। আমরা জোর করে প্রবেশ করেছি তাদের পরিধিতে। তুমি বলো হ্যাঁ… তুমি মানতে তা। কখনোই মানতে না। তাহলে এই জঙ্গল কিভাবে মানবে বলো।

তাই আমাদের এক এক করে শেষ করতে পাঠিয়েছে তার ওয়াচম্যানকে। ও যে কী তা জানি না। তবে যেটুকু দেখেছিলাম তা তোমায় তো বললাম। ও হ্যাঁ, আমি সেটা তোমার ডায়েরিতে লিখে রেখেছি বুঝলে। এত কালো শরীর তার, আলোতেও মনে হয় ঘন কালো গহবর থেকে অক্টোপাসের মতো কর্ষিকা ঘিরে ধরছে তার শিকারকে, আর তারপরে সব কিছুই অন্ধকার। আর কিছুই তো বোঝা যায় না, শুধু শেষ মুহূর্তে তার জ্বলন্ত চোখ দিয়ে তিক্ততার এক ভয়ংকর দৃষ্টি যেন সারা শরীর অবশ করে দেয়। হ্যাঁ, ফ্রেডরিক সম্পূর্ণ অবশ। নিজেকে মনে হয় সঁপে দিই সেই নাম না জানা ওয়াচম্যানের হাতে।

ও হ্যাঁ, হাত বলতে মনে পড়লো, মার্কের হাতের ক্ষত, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, ওটা কিন্তু হতো না জানো। ওর যেন একটু বেশি আগ্রহ সব বিষয়ে। আমি দলছুট হতে ওর এত বেশি চিন্তা করবার কি দরকার ছিল বলো তো। তুমি তো জানো, তুমি কেন টিমের সকলেই জানে আমি কত ভালো নেভিগেটর। তবুও কেন এত কৌতুহল। আসলে সব গোপনীয় ব্যাপার না জানাই ভালো, তাই না?

এই জঙ্গলের রহস্য অনেক। তা বলে কি সব কিছুই আমাদের জানা দরকার? কিছু কি গোপন থাকতে পারে না।

আমাকে ও সব বলেছে, সব। ও তোমাকে তো নাম বলিনি। খুব সুন্দর নাম ওর। কায়েতথ্রা। নিরিবিলি খুব পছন্দ করে সে।

উফ, ফ্রেডরিক। আবার খুব যন্ত্রনা হচ্ছে মাথায়। খুব …. খুব… উফফ আবার ও আসছে ফ্রেডরিক। কি করি বলো তো। শুনতে পারছো কি বিকট আওয়াজ তার।

আ… আ….আ…

এক বীভৎস চিৎকারের পর মাটিতে লুটিয়ের পরে স্টিভেন। নিথর শরীরটা ধীরে ধীরে কুঁকড়ে ছোট হতে হতে থেমে যায় হঠাৎ। তার পরে এক গগনভেদী আর্তনাদ। আর সেই সঙ্গে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসে স্টিভেন, ঘাড় ঘোড়ায় ফ্রেডরিকের কবরের দিকে। নিষ্প্রাণ চোখের মনিগুলো হঠাৎ এক আশ্চর্য কৌতুকের চিন্তায় পরিবর্তিত হতে থাকে এক নিষ্ঠুর পৈশাচিক নজরে। তার শরীরটা যেন খুব কাঁপছে, আঙ্গুলগুলো জড়ো হয়ে হাতের শিরাগুলো ফুটে উঠছে ক্রমশ। তার ঠোঁটের কোণে এক বিদ্রুপের হাসি স্পষ্ট। এক অচেনা স্বর বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে।

ফ্রেডরিক, ও ফ্রেডরিক...ডু ইউ রেস্ট ইন পিস মাই ফ্রেন্ড? তোমার সব বন্ধুরাও যে এই জঙ্গলের অতল গহবরে হারিয়ে গিয়েছে, ঠিক তোমারই মতো।

আসলে সত্যি কথা বলতে আমরা যে বহুদিন তোমাদের মতো মানুষের শরীর পাইনি বন্ধু। তোমাদের ভয়, তোমাদের স্বপ্ন খুব প্রয়োজন আমাদের। তোমরা বড্ড বেশি চিন্তা করো, খুব বেশি সত্যি তাড়া করো। আর সেটাই যে খুব প্রিয় আমাদের, যত বেশি ভাববে আরও বেশি জানবে সেগুলো করায়ত্ত করার মজাই যে আলাদা। কিন্তু বিদ্রোহ করলে যে আমরা তা পছন্দ করিনা। চুপ করে থাকাটা হয়তো তোমার ঠিক হতো ফ্রেডরিক। তাহলে হয়তো আজ স্টিভেনের জায়গায় থাকতে তুমি। তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছিল আমার, কিন্তু ওই যে — অনেকটাই বেশি জানতে চেয়েছিলে তুমি আর তার সাথে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তাই মরতে হলো তোমায়। যদিও তোমার বন্ধুর সাহায্য ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না। এত ভালো মিডিয়াম সে….

হ্যাঁ, কি বলছো? শয়তান। হা হা হা…..

তা তুমি বলতেই পারো। সুধীরও সেই কথাই বলেছিল। তারপরে কি হলো...ওকেও মরতে হলো। কি চেয়েছিলাম বলো — একটু সহযোগিতা। আমরা যে সংখ্যায় অনেক, একটু একটু করে তো তাদের আসতে হবে তোমাদের জগতে। না হলে আমরা থাকবো কিভাবে আমাদের ছোট্ট পৃথিবীতে।

সুধীরকে মেরে ফেলতে কষ্টই হচ্ছিল। কিন্তু অগত্যা। সে যে নিজের বন্ধুর প্রস্তাব অমান্য করে। আরে আমি কি এতকিছু বুঝি? তোমার বন্ধু স্টিভেন তো মেডিসিনের বিষয়ে বেশ ভালো দখল। শরীরটাই যখন পুরোটা পেয়েছি তাহলে ওর মাথার ভিতর জমে থাকা জ্ঞানের ভাণ্ডারকে ব্যবহার কেন করবো না ফ্রেডরিক। শুধু কয়েকটা ওষুধের পরিবর্তন, একটু ওভারডোজ, তাতে শরীরে ভয়ঙ্কর বিক্রিয়া। ফল — এক মর্মান্তিক মৃত্যু।

আচ্ছা, বলছি যখন সবারটাই বলি। শুনবে তো?

হম্ম, রাগে ফুঁসছো তাই না? আচ্ছা, সংক্ষেপেই বলি, আমার কাছে বেশি সময় নেই, তোমার বন্ধুকে দিয়ে একটা বিশেষ কাজ করাতে হবে।

মার্ককে মেরেছি জলে ডুবিয়ে। ওই লেকের জলে।

ওই জলে একটা আশ্চর্য ব্যাপার আছে জানো। আসলে ওইটি হলো আমার জগতের দরজা। বুঝলে না, তাই তো।

ওই ব্ল্যাক এলক হলো একটা গেটওয়ে আমাদের জগতে পৌঁছবার। যেখানে রয়েছে আমার পরিবার, ঠিক তোমাদের মতো। তোমরা যা করতে ভালোবাসো আমরাও ঠিক তাই। তোমরা যেভাবে বাঁচো আমরাও ঠিক তেমন ভাবেই বাঁচি। কিন্তু আমাদের খুব ভালো লাগে তোমাদের নিয়ে বাঁচতে, তোমাদের চেতনা নিয়ে বাঁচতে। আর তা না হলে যে আমরা তোমাদের পরিবেশে বাঁচতে পারবো না। তাই তোমাদের শরীরগুলো যে খুব দরকার আমাদের। স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমাদের শরীর আমাদের খুব দরকার।

মার্ক...উফফ...মার্ক। খুব হাতাহাতি হয়েছে ওর সাথে আমার। ও কিছুটা আন্দাজ করেছিল আগেই।

সামান্য আঘাত করেছিলাম ওর হাতে। কিন্তু আর কি ছাড় পাবে?

চিন্তা করো না, ও ঠিক আছে। সুধীরও বেশ ভালোই আছে। ওদের শরীরের কোনো ক্ষতি আমি করিনি। শুধু প্রাণটা নিয়েছি। তাই শূন্যস্থান পূরণ করতে কেউ অপেক্ষা করছে ব্ল্যাক এলকে।

কিন্তু এলিসিয়া...তোমার বন্ধু এমন করলো, এত দুর্বল হয়ে পড়লো। ভালোবাসায় এত দুর্বল হলে হয়? তোমাদের জগতে এত প্রেম ভালোবাসা...সত্যি বলছি এসব দেখলে অস্থির লাগে আমার। আমাদের জগতে এসব নিয়ে কেউ ভাবে না।

কিছুসময়ের জন্য আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলাম তোমার বন্ধুর উপর থেকে। আর তখন যে কি হয়েছে তা জানি না। কিন্তু পরে দেখি এলিসিয়ার নিথর শরীরটা আমার সামনে পরে। বিশ্বাস করো ওকে আমি মারিনি। কেন জানি না, ওকে যে মারতে আমার মন একদম চাইছিল না। কীভাবে কি হলো জানি না।

যাই হোক, এবার চলো তো, আমার সাথে চলো। অনেক নাটক করেছি সেদিন আর তারপরে তোমায় এখানে রাখতে পেরেছি। এবার চলো।

স্টিভেন মাটি খুঁড়তে থাকে, যেন কোনো ক্লান্তি নেই তার শরীরে। অজস্র ক্ষত তবুও কোনো খেয়াল নেই তাতে। অবশেষে বেরিয়ে আসে ফ্রেডরিকের অবিকৃত দেহ। কপালের উপর থেকে একটা নীল ঠকঠকে বস্তু সরিয়ে দেয় স্টিভেন। আর ফ্রেডরিকের নিথর শরীরটাকে নিজের কাঁধে নিয়ে নেয় সে।

ব্ল্যাক এলক, এক আশ্চর্য জায়গা। এক অদ্ভুত প্রবেশদ্বার। এক অতিলৌকিক পরিধি — যেন কোনো ধূসর ভবিতব্য নিয়ে চলে অজানা গন্তব্যকে। তবুও রয়ে যায় তার রহস্য, তার হত্যালীলা আর এক নতুন জন্ম।

স্টিভেন এগিয়ে যায় সেই লেকের দিকে। একটা শরীর তার কাঁধে, অনেকক্ষনের চাপে স্টিভেনের ঘাড় যেন একদিকে নেমে গিয়েছে। তবুও তার মুখের কোনো বিকার দেখা যায় না, তার মুখে এক অস্ফুট হাসি। ধীরে ধীরে নেমে যায় সে লেকের জলে। হঠাৎ এক তরঙ্গ খেলে যায় সেখানে। ক্রমে বাড়তে বাড়তে স্টিভেনের শরীর পুরোটাই ভিজিয়ে দেয় হঠাৎ তৈরি হওয়া এক ঢেউ। যেন অগণিত ক্ষুধার্ত প্রাণী কিছু চাইছে স্টিভেনের কাছে। শরীরটাকে নামিয়ে সেই জলে ভাসিয়ে দেয় সে। অর্ধেক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতে ভাসতে হঠাৎ থেমে যায় তার গতি আর ঠিক সেই সময় অদৃশ্য কিছুর টানে ডুবে যায় ফ্রেডরিকের পুরো শরীরটা।

স্টিভেনের অদ্ভুত হাসি ধীরে ধীরে রূপ নেয় এক পৈশাচিক চিৎকারে। কৃতকার্যের অপরিসীম আনন্দ সারা শরীরে স্পষ্ট। সেই সাফল্যের প্রতিচ্ছবি রূপান্তর ঘটায় স্টিভেনের ভিতরে ও বাইরে। জলের উপরে উঠে আসে অসংখ্য কর্ষিকা যা ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলে স্টিভেনের শরীর। এই আকষ্মিক আবির্ভাবে সে বিচলিত হয় না।

‘‘স্টিভেন..’’ হঠাৎ এক নারীকণ্ঠে পিছন ফিরে তাকায় স্টিভেন।

এক দৃষ্টিতে স্টিভেন চেয়ে থাকে অর্ধনগ্ন মহিলাটির দিকে। এ মুখ যে তার চেনা। এ তো...লিসা, লিসা ফার্নান্দো। খবরের শিরোনামে যে এর ছবি দেখা গিয়েছিল নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার তালিকায়। তাহলে সে জীবিত। শুধু শরীরে সাদা কালো অসংখ্য দাগ। মুখটা আগের থেকে সামান্য বিকৃত। তার চোখের নিষ্প্রাণ নজরে কোনো উল্লাস নেই, নেই কোনো ভয় বা দুঃখ। প্রানের সঞ্চার থাকলেও দেখে মনে হয় যেন সে যন্ত্রচালিত পুতুল।

তাহলে কি আরেক জনের আবির্ভাব? চালু হয়েছে প্রক্রিয়া।

কিছুসময় পরে এক অস্ফুট হাসির সাথে স্টিভেন এগিয়ে যায় লিসা ফার্নান্দো অথবা একটি প্রাণীর দিকে।

(৭)

‘‘পেসেন্ট কেমন আছে নার্স? — প্রশ্ন করে ডঃ বিলাল।

চুপ থেকে কিছু একটা যেন ভাবছিল নার্স। মনে হয় ডক্টরকে কি বলবে সেটা মনের ভিতর ঠিক করে গুছিয়ে নিচ্ছিল সে।

‘‘কী ভাবছেন বলুন তো? এনিথিং রং?’’ — ডঃ বিলালের পুনরায় প্রশ্ন সম্বিৎ ফেরায় নার্স মারিয়ার।

নার্স মারিয়া বলে, ‘‘আজ্ঞে ডঃ, খুব একটা ভালো নেই পেশেন্ট। সেই এক কথাই বারবার বলে যাচ্ছে। তবে কাল রাতে একটা ঘটনা ঘটেছে। পেশেন্ট আমাকে ডেকে খুব শান্ত ভাবেই কিছু কথা বলেছিল যা খুব অস্বাভাবিক। এতদিন আছে এখানে, কিন্তু এমন চরিত্রের বৈষম্য আমি দেখিনি আগে। ডঃ, বিশ্বাস করবেন না ওকে এত শান্ত অবস্থায় আমি আগে কখনো দেখিনি। জ্ঞান ফিরলেই এত চিৎকার করে, সে তো আপনি জানেন। তবে কাল রাতে যে কী হলো?’’

‘‘কি বলেছে আপনাকে?’’ — ডঃ বিলাল প্রশ্ন করে।

‘‘ও না কি প্রায় একটা স্বপ্ন দেখতে পায়। কাল রাতেও দেখেছে।’’

‘‘কি সেই স্বপ্ন?’’ — ডঃ বিলালের চোখে কৌতুহল স্পষ্ট।

‘‘আজ্ঞে, খুব ইন্টারেস্টিং জানেন ডঃ। মানে আমি বলতে চাইছি বেশ একটা অন্যরকম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিছু যেন আমাকেই টানছে, অজানা কিছু।’’

‘‘আরে ম্যাডাম, বলবেন কি কিছু? তখন থেকে কি সব বলছেন’’ — একটু অধর্য হয়ে বলে ওঠে ডঃ বিলাল।

‘‘মাপ করবেন।’’ — উত্তর দেয় নার্স মারিয়া।

‘‘আজ্ঞে, ও বলছিল কোনো এক জঙ্গলের মাঝখানে একদম একা দাঁড়িয়ে সে। চারিদিকে আবছা কুয়াশার মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়। সে আগ্রহের বশে সামান্য এগিয়ে যায় যদি এই শুনশান প্রান্তরে কারোর দেখা পায়। কিন্তু সে তার হাঁটা থামায় কানে আসা এক আশ্চর্য আওয়াজের সাথে। ঠিক সেই সময় পেসেন্টের হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগতে শুরু করে। যদিও ধীরে ধীরে তা ঠিক হয়।’’

‘‘কীসের আওয়াজ নার্স?’’ — ডঃ বিলাল প্রশ্ন করে।

‘‘বলছি ডঃ। ওই জঙ্গলের মাঝে ও একটা লেক দেখতে পায়। তার জলের রং কালো। খুব কালো। আর সেই লেক থেকে উঠে আসছে একটি প্রানী। আশ্চর্য শরীর তার। ঠিক যেন অক্টোপাসের মতো। সারা শরীর ঘিরে রয়েছে অসংখ্য কর্ষিকা। কিন্তু চলার ভঙ্গি মানুষের মতো। ও বলছিল সেই কর্ষিকা দিয়ে প্রাণীটা যেন জড়িয়ে ধরছে ওকে, টেনে নিচ্ছে নিজের শরীরের ভিতরে। অসম্ভব জোরালো টান। আর তারপরে সব অন্ধকার।’’

ডঃ বিলাল খুব আগ্রহ নিয়ে পুরোটা শুনলেও ঠোঁটের কোণে হাসি নার্সের নজর এড়ালো না।

তাও সে আবার জিজ্ঞাসা করলো — ‘‘এর পরে কী হলো?’’

নার্স উত্তর দেয় — ‘‘কিছু নয় স্যার, তারপরে আবার যেন সে কেমন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। কিছু কথা বারবার বলে চলছিল পেশেন্ট। যা ও বলে। ওরা আসবে, সকলেই আসবে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম — কিছু নতুন কথায়। যা ও আগে কখনো বলেনি। ও বললো আমরা যাচ্ছি ওদের দিকে, যা ওরা চায়। ওরা চায় আমাদের শরীর। প্রথমে একজন, তারপরে পাঁচজন, এইভাবে বেড়ে চলবে সংখ্যা। তারপরে ওরা আসবে আমাদের দিকে, যা আমরা চাই না। আর তারা সংখ্যায় শত, সহস্র। কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবুও চুপ করিয়ে দিতে মন চাইছিল না। আরও একটা নতুন কথা শুনলাম কাল। যা এর আগে কোনোদিন বলেনি।’’

‘‘কি কথা?’’

‘‘ব্ল্যাক এলক।’’

হঠাৎ সেইসময় ডক্টরের ফোনটা বেজে ওঠে। একটা আননোন নম্বর থেকে ফোন।

— হ্যালো, কে বলছেন?

— হ্যালো, আমি স্টিভেন বলছি। স্টিভেন ওহাইট। ওই যে সেদিন ন্যান্সির বাড়িতে পরিচয় হলো আপনার সাথে।

— ও হ্যাঁ, বলো স্টিভেন, কেমন আছো? হঠাৎ ফোন করলে। সব ঠিক আছে তো?

— হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আসলে আপনার কাছ থেকে একটা হেল্প চাই।

— কি হেল্প?

— দুদিন আগে আপনার হসপিটালে একজন পেশেন্ট এডমিট হয়েছে। গ্রিফিথ উড পার্ক থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। ওর একজন সঙ্গী এখনো নিরুদ্দেশ।

হ্যা, প্যাট্রিক উইলসন। ওর সঙ্গী হলো লিসা ফার্নান্দো-যে এখনো নিরুদ্দেশ।

হ্যাঁ, ঠিক। আসলে আমি একটু ওর সাথে কথা বলতে চাই। বেশি সময় নেব না। আসলে আমাদের একটা ট্রেকিং গ্রুপ আছে সেটা তো জানেন। সেদিন বলেছিলাম আপনাকে। প্ল্যান করছি আমরাও সেই জায়গা যাবো যেখানে প্যাট্রিক আর লিসা গিয়েছিল। আসলে কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে প্যাট্রিকের সাথে। বিশ্বাস অবিশ্বাস দুইয়ের মাঝখানে আটকে আছি। কিছুটা রহস্য উদঘাটন বলতে পারেন।

দেখো স্টিভেন। প্যাট্রিকের অবস্থা ভালো নেই। দিনদিন শরীর আরো ভেঙে পড়ছে। তবে...ঠিক আছে এসো। আমি দেখছি।

ওকে থ্যাংক ইউ স্যার।

না না, ঠিক আছে। আসলে ওর বিহেভিয়ার খুব সাসপিসিয়াস লাগছে। ওকে নিয়েই এতক্ষন কথা বলছিলাম নার্সের সাথে। সে যাই হোক, এসো। কিছু সময় তোমাদের দিতে পারব। আচ্ছা জায়গাটার কি নাম জানো স্টিভেন?

— না, সেটা জানি না। তবে আমার বন্ধু ফ্রেডরিক খোঁজ করছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি জেনে যাবো।

— আচ্ছা স্টিভেন। তোমাদের টিমে কতজন মেম্বার?

— আমরা মোট পাঁচজন।

— পাঁচজন?

— হ্যাঁ, ডক্টর। কেন ডক্টর।

— না না, খুব ভালো।

— ওকে ডক্টর। রাখছি তাহলে?

— এক মিনিট স্টিভেন। আচ্ছা, তোমরা তো অনেক জায়গায় গেছো। ব্ল্যাক এলক - এই নামটা কোনোদিন শুনেছ?

— ব্ল্যাক এলক? না ডক্টর, শুনিনি। কেন বলুন তো?

— না না, ঠিক আছে। আচ্ছা, রাখছি। পরে দেখা হবে। বাই।

— বাই ডক্টর।

জীবনের ওপারে

পূর্বাশা মণ্ডল

১

- এবার কি হবে জীবন? তোমায় ছাড়া আমি কিন্তু বাঁচব না!

- শান্ত হও নিশা! আমিও তোমায় ছাড়া বাঁচব না। কিন্তু এই বিপদের সময়ে ঠাণ্ডা মাথায় আমায় একটু ভাবতে দাও!

নিশাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জীবন দৃঢ়স্বরে কথাগুলো বলল।

জীবন ও নিশা পরস্পরকে ভালোবাসে। গত তিন বছর ধরে ওরা প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ। সেই যখন নিশা কলেজের ফাস্ট ইয়ারে এক দঙ্গল বন্ধুর সঙ্গে জীবনের টিউটোরিয়ালে টিউশন পড়তে এসেছিল তখনই ওদের চার চোখের মিলন হয়েছিল। নিশা জীবনের কাছে পুরো তিন বছর ইতিহাসে অনার্স পড়েছে। পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও দু’জনের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দু’জনেই লক্ষ্য করেছে তাদের মানসিকতার মিল আছে। এরপরে তারা স্বেচ্ছায় একে অপরের সঙ্গে নিভৃতে দেখা-সাক্ষাৎ করেছে। এতে তাদের ভালোবাসা আরও মজবুত হয়েছে। ফলঃস্বরূপ ইতিহাসে অনার্স পড়ার এই তিন বছরে তাদের ভালবাসা আরও সুগ্রন্থিত হয়েছে। এখন তারা শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, খুব ভালো বন্ধুও।

কিন্তু সমস্যা বেধেছে নিশার অনার্স গ্রাজুয়েট হবার পর। দুই দাদার পর নিশা বাড়ীর একমাত্র ছোট মেয়ে। নিশার বাবা বিপুল বসাক এই এলাকার সমৃদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী। গড়িয়া মোড়ে তাদের দোতলা শাড়ির দোকানটি রমরমিয়ে চলে। দাদারা ইতিমধ্যে বাবার ব্যবসায় ঢুকে গেছে। নিশার জেদের কাছে হার মেনে তার বাবা এতদিন মেয়েকে পড়িয়েছেন। কিন্তু তিনি আর দেরী করতে রাজী নন। সবাই মিলে নিশার পাত্র খুঁজতে রীতিমতো তোজজোড় শুরু করল। অচিরে এক ধনবান ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্রকে পাত্র হিসাবে মনোনীত করেও ফেলল।

এবার নিশা পড়ল বিপদে। জীবন এক ছোট্ট গ্রাম থেকে ভাগ্যান্বেষনে শহরে এসেছে। বেহালার সরশুনায় একচিলতে ঘর ভাড়া নিয়ে সে টিউশন করে কোনরকম দিন গুজরান করে। ইতিহাসে এম.এ. করা মেধাবী জীবনের মনে বিশ্বাস ছিল কোন স্কুল বা কলেজে একটা চাকরি তার জুটে যাবেই। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচবছর অনেক চেষ্টা করেও তার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। এদিকে বিপুলবাবু এক স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান সবই তাঁর আছে। নিশা চালচুলোহীন বেকার জীবনকে কোন্ মুখে বাবার সামনে হাজির করবে! আর বাবা এই সম্পর্কে রাজীই বা হবেন কেন!

আজ তাই নিশা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার অজুহাতে জীবনের এই এক কামরার ছোট্ট ঘরটায় এসেছে। তাদের জীবনে এক ভয়ানক দুর্দিন আসতে চলেছে। দু’জনকেই এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

নিশা এখনও জীবনকে আবেগ ভরে জড়িয়ে ধরে আছে। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় দু’জনেই আতঙ্কিত। নিশা করুণ স্বরে বলল – একি হল জীবন? আমাদের এই সম্পর্কের ভবিষৎ কি? আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। সেই অধিকারে সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে চাই। তাতেও বাধা!

জীবন মৃদু হাসে। নিশাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেই সে বলে – তোমার মত এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর মেয়ে আমার মত সাধারণ গ্রাম্য ছেলেকে বিয়ে করতে চাও। সেটা কি এই সমাজের চোখে, তোমাদের পরিবারের চোখে একটা বিরাট বড় অপরাধ নয়! এই দেখ না, এই মুহূর্তে নামী ব্রাণ্ডের দামী জিন্স-টপ পরা নিশা বসাক আমার ভাঙাচোরা ভাড়াবাড়ীর একটিমাত্র কামরায় দাঁড়িয়ে আছে। সে যে জুতো জোড়া পরে আছে সেটাও জীবন দত্তের পরনের পাজামা-পাঞ্জাবীর থেকে বেশি দামী। তবে? তোমার বাবা কোন্ দুঃখে আমাকে তাঁর জামাই বলে মেনে নেবেন বলতো!

নিশার চোখেমুখে অভিমানের মেঘ জমল। সে জীবনের বুক থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল। ভারী গলায় বলল – তবে কেন তুমি সেদিন আমার ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে? কেন সারাজীবন একসঙ্গে পথ চলার শপথ নিয়েছিলে? আমি তো একটা কালো রঙের সাধারণ চেহারার মেয়ে! কি দেখেছিলে আমার মধ্যে।

জীবন মৃদু হাসে। নিশা বড় অভিমানী। কথায় কথায় সে জীবনের ওপরে রেগে যায়। অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে, নিশা যত তাড়াতাড়ি রেগে যায় ঠিক তত তাড়াতাড়ি আবার ঠাণ্ডাও হয়ে যায়। হয়তো সামান্য কারণে সে জীবনের ওপরে রাগ করে কান্নাকাটি করে বাড়ি চলে গেল, আবার পরের বেলাতেই সেধে জীবনকে ফোন করল। কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে ক্ষমা চাইল। জীবন তাই নিশার কাঁধে হাত দিয়ে শান্ত স্বরে বলল – ভালোবাসা কি শুধু রূপ দেখে হয় নিশা! তোমার ওই শ্যামলা সাদামাটা চেহারার মধ্যে একটা সহজ, সরল, সৎ মানুষ বাস করে। তার মনটা বাচ্চাদের মত নির্মল। ওই সোনার মত খাঁটি মনের মেয়েটাকে আমি ভালোবাসি।

নিশা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবল। তারপর জীবনের হাতটা নিজের হাতে ধরে চোখ তুলে তাকাল। বলল – একটা সত্যি কথা বলব? আমি কিন্তু প্রথমে তোমার রূপ দেখেই প্রেমে পড়েছিলাম। কি লম্বা-চওড়া পেটান চেহারা তোমার! অথচ টুকটুকে ফর্সা রঙের মেয়েলি কোমলতা মেশানো আদুরে মুখখানি কি সুন্দর! তোমার ওই উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি দিয়ে যখন ভালোবেসে আমার দিকে তাকাও, তখন মনটা শান্তিতে ভরে যায়।

জীবন একটু দুষ্টুমি করে বলল – শুধু রূপ দেখে মজলে এই হয়। দেখ না, তোমার বাবার কাছে গিয়ে যে বুক ফুলিয়ে তোমাকে চেয়ে নেব সেটুকু সাহসও আমার নেই। ইস্, তোমার বাবা যে এত তাড়াতাড়ি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ দেখবেন সেটা আমি ভাবিনি গো! যদি আর একটা বছরও সময় পেতাম! নেটের প্রিপারেশান খুব ভালো নিয়েছি। পরের পরীক্ষায় ঠিক কোয়ালিফাই করতাম।...

নিশা একটু অধৈর্য্য হয়ে বলল – কিন্তু এতটা সময় যে আমাদের কাছে নেই! এবার আমরা কি করব?

জীবন নিশাকে কাছে টেনে তার কপালে একটা চুম্বন দিয়ে বলল – একটা কিছু প্ল্যান করছি, আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। চিন্তা কি, আমি তো আছি।

২

জীবন তার কথা রাখল। পরের দিন সকালে সে নিশাকে ফোন করল। কোন বাড়তি কথা না বলে নিচু স্বরে স্পষ্ট করে সে বলল – একটা প্ল্যান করেছি নিশা। এটা সাকশেসফুল হলে আমাদের আর চিন্তা নেই। তুমি আজ বিকেলে বাড়ীর লোককে ম্যানেজ করে নন্দন চত্বরে চলে এসো প্লিজ। ঠিক বিকেল পাঁচটায়। আমি আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করব। এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। দেরী কোরো না।

বান্ধবীর সঙ্গে নন্দনে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা বলে নিশা যথা সময়ে বাড়ী থেকে বেরোল। নন্দনের গেটে ঢুকে তার মনে হল – তাই তো, জীবন যে কোথায় অপেক্ষা করবে সেটা জিজ্ঞসা করা হয়নি। একবার ফোন করে জেনে নেবে নাকি! পরক্ষনেই নিশার ঠোঁটের কোণে একটা দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে সে নিজেকে বলল – থাক না, কি দরকার ফোন করে জানবার। তার থেকে আমি নিজেই ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনা কেন! ভগবান আমাদের দু’জনের জুটি মিলিয়ে দিয়েছেন। এখন অন্তত এই ভিড়ের মধ্যে আমি নিজের চেষ্টায় ওকে খুঁজে বের করি। দেখি নিজের কাছে নিজেই এই পরীক্ষায় জিতি কিনা!

এমনই এক ছেলেমানুষী চিন্তা-ভাবনার বশবর্তী হয়ে বসন্তের এই রঙিন বিকেলে নিশা জীবনকে খুঁজতে লাগল। তার বুক ধুকপুক করছিল, মনের মধ্যে আশঙ্কার কালো মেঘ। এত নারী-পুরুষের ভিড়ের মধ্যে সে তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিককে খুঁজে পাবে তো! চোখের দৃষ্টিকে বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ করে নন্দন চত্বরে ঘুরে ঘুরে নিশা জীবনকে খুঁজতে লাগল।

অবশেষে নিশা সফল হল। দেখল, একটা বড় গাছের গোড়ায় বাঁধানো সিমেন্টের বেদীতে ব্লু জিনস্ ও হলুদ পাঞ্জাবী পরা জীবন বসে আছে। মাথা উঁচু করে গাছটার দিকে তাকিয়ে সে কিছু ভাবছে। কি মনে হতে নিশাও জীবনের দৃষ্টি অনুসরণ করে গাছটার দিকে তাকাল। শহুরে নিশা গাছটা চিনতে পারল না। কিন্তু এটুকু লক্ষ্য করল এই ভরা বসন্তে তাতে ফুল-ফল না থাকুক, কচি পাতা ছড়িয়েছে বিস্তর। গাছটার শোভা এটুকুতেই যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে। নিজের অজান্তে নিশার ঠোঁটের কোণে একটা হাসি খেলে গেল। সে পা টিপে টিপে জীবনের দিকে এগোল। পেছন থেকে তার কাঁধে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল – ধাপ্পা।

জীবন এটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে চমকে ফিরে তাকাল। সাদা ফ্লোরাল ডিজাইনের চুড়িদারে নিশাকে বড় সুন্দর লাগছিল। নিশাকে দেখে জীবনের মুখে একটা স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। নিশা খিল খিল করে হেসে বলল – দেখছো কি মশাই! এত ভিড়ে অনেক কষ্টে তোমায় খুঁজে বার করলাম। তাহলে বুঝলে তো, তুমি যতই লুকিয়ে থাক না কেন, আমি তোমায় ঠিক খুঁজে বের করব। আজ এক্ষুনি নিজের কাছে নিজেই চ্যালেঞ্জে জিতলাম।

জীবন মৃদু হেসে বলল – পাগলী একটা! আচ্ছা, হাসি ঠাট্টা তো অনেক হল। এবার কাজের কথায় আসি। বোস আমার কাছে। আমার প্ল্যানটা বলি, শোন।

তা প্ল্যানটা বেশ ভালোই। কাল সন্ধ্যায় জীবন তার মাসতুতো দিদি-জামাইবাবুকে ফোন করে ওদের সমস্যার কথা জানিয়েছিল। দিদির কাছে এই ব্যাপারে সাহায্যও চেয়েছিল। দীর্ঘ আলোচনার পর ওরা ঠিক করেছে কোচবিহারে জীবনের দিদির শ্বশুরবাড়ীতে দু’জনে গিয়ে উঠবে। দিদি-জামাইবাবু ওখানে ওদের বিয়ে দিয়ে দেবে। পরে কলকাতায় ফিরে নিশারা নিজেদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবে। ধীরে ধীরে হয়ত দুই বাড়ীর সকলে তাদেরকে মেনে নেবে। এই প্ল্যানে জামাইবাবুও রাজী। ওরা দিদির বাড়ী পৌঁছলেই স্থানীয় কালীমন্দিরে ওদের বিয়ে হবে। জামাইবাবু পুরোহিতের সঙ্গে কথাও বলে রাখবেন।

কথাটা শেষ করে জীবন বলল – আইডিয়াটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো নিশা? আমার মনে হয়, পালিয়ে বিয়ে করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তুমি সাবালিকা আছো। সেক্ষেত্রে আইনগত কোন সমস্যা হবে না। তুমি রাজি তো?

নিশা দূরের ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলল – রাজি। তোমাকে পাবার জন্য আমি যেকোন প্রস্তাবে রাজি আছি।

জীবন ভালো করে নিশার দিকে তাকাল। এই তিন বছরে সে তার প্রেমিকাকে খুব ভালো চিনেছে। নিশা এখন মুখে রাজি বললেও চোখের কোণে জল চিক্চিক্ করছে। জীবন সহানুভূতির স্বরে বলল – বাড়ির লোকদের ছেড়ে যেতে হবে, ভাবতে মন খারাপ হচ্ছে না?

নিশা চমকে জীবনের দিকে তাকাল। এইজন্য সে মানুষটাকে এত ভালোবাসে। মন শক্ত করে সে বলল – মন খারাপ হবে কেন? ক’দিন পর তো আবার ওদের সঙ্গে দেখা হবে। তখন দিব্যি মজা করে সবাই সুখে-দুখে একসঙ্গে থাকবো!

একটু পরে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ওরা পালাবার প্ল্যান তৈরী করতে লাগলো। নিশাকে কি কি করতে হবে জীবন তা ভালো করে বুঝিয়ে দিল। নিশা গভীর মনোযোগের সাথে সেগুলো শুনলো।

৩

আজ তেরোই মার্চ। আজকের অমাবস্যা রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে নিশা বাড়ী ছাড়বে। এমনই কথা আছে। উদ্বেগে, উত্তেজনায় গত রাতে তার ভালো ঘুম হয়নি। সকালে প্রাতরাশের টেবিলে সবাই যখন খেতে বসেছে তখন বিপুলবাবু বললেন – সবাই শোন। আজ সন্ধ্যায় রেশন ডিলার ব্যোমকেশ বাবুর ছেলের বউভাত। দোকান সেরে গাড়ী নিয়ে আমরা তিনজন সোজা সেখানে যাব। ফিরতে রাত হবে। নিশা, তুমি মাকে নিয়ে বাড়ীতে থাকবে। ওনার কোমরের ব্যথাটা আবার বেড়েছে। বাবার মুখের কথাই আদেশ। নিশা মাথা নাড়ল, কিন্তু একইসঙ্গে খুশি হল। মনে মনে ভাবল, না চাইতেই এতবড় সুযোগ পেলাম। ভগবান কি তবে আমাদের সঙ্গে আছেন?

সাধারণ চুড়িদার পরে ও একটা ছোট্ট ব্যাগে অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিশা বাড়ী ছাড়ল। রাত তখন দশটা। আজ নিশা তার মাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছে। তারপর মায়ের পায়ে আয়ুর্বেদ তেল মালিশ করেছে। আরাম পেয়ে মা ঘুমিয়ে গেছে বুঝে সে নিজের ঘরে চলে এসেছে। দ্রুত হাতে একটা চিঠি লিখেছে। তাতে নিশা আবেগের সঙ্গে মায়ের উদ্দেশ্যে লিখেছে –

মা,

আমি জীবনকে ভালোবাসি। উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সে এখনও চাকরি পায়নি। আমি জানি বংশ মর্য্যাদাহীন দরিদ্র জীবনকে বাবা কখনোই জামাই হিসাবে মানতে পারবেন না। আমিও জীবনকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। তাই স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে ঘর ছাড়লাম। আমাকে ক্ষমা কর।

ইতি -

ভাগ্যহীনা নিশা

চিঠিটা নিজের টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে নিশা সাবধানে পা টিপে টিপে বাড়ী ছেড়েছে। এখন তাকে সোজা এসপ্লানেড যেতে হবে। জীবন তার জন্য উত্তরবঙ্গ বাস স্টপেজে অপেক্ষা করবে। নিশা পৌঁছলে তাকে নিয়ে সোজা কোচবিহারের ভলভো বাসে চাপবে। তারপর একঘুমে সকাল হয়ে যাবে। আর দিদির বাড়ী পৌঁছলেই...

নিশার আর তর সয় না। বাড়ী থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে সে বড় রাস্তায় আসে। একটু অপেক্ষা করার পর একটা ট্যাক্সিকে ধীর গতিতে আসতে দেখে। নিশা হাতের ইশারায় ট্যাক্সিটা থামায়। দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়। দেখে গাট্টাগোট্টা চেহারার বছর তিরিশের ড্রাইভার ও তার পাশে একই বয়সী রুক্ষ চেহারার একটি লোক বসে আছে। সম্ভবত দু’জনে বন্ধু। কারণ নিশা দেখল পাশের লোকটি ড্রাইভারের হাতে খৈনি তুলে দিল।

কিন্তু এখন এসব দেখার মানসিকতা নিশার ছিল না। সে উত্তেজিতভাবে বলল – এস্প্ল্যানেড যাবেন? ড্রাইভার পাশের লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি করে বলল – যাব। নিশা দ্রুত ট্যাক্সির পেছনের দরজাটা খুলে ব্যাগসহ উঠে বসল। বলল – দাদা, তাড়াতাড়ি যাবেন। আমাকে বাস ধরতে হবে।

ট্যাক্সি ছাড়তে নিশা তার হাতঘড়িতে সময় দেখে নিল। যাক্, বেশি দেরী হয়নি। যেভাবে হোক বারোটার মধ্যে তাকে এস্প্লানেডে পৌঁছতেই হবে। নাহলে বাস ছেড়ে যাবে।

জীবন তাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল বাড়ী থেকে বেরোনোর সময় সে যেন মোবাইল না নেয়। জীবন শুনেছে মোবাইলের টাওয়ার ধরে পুলিশ লোকেশান বুঝে ফেলে। তাই ঘর থেকে বেরোনোর আগে নিশা তাকে ফোন করে সেটা বাড়িতেই রেখে এসেছে। জীবন এখন রাস্তায় বাসের জন্য অপেক্ষা করছে।

ট্যাক্সিতে জানলার পাশে বসে সিটে মাথা এলিয়ে দিয়ে নিশা আপনমনে এইসব কথা ভাবছিল। মায়ের জন্য তার মন খারাপ লাগছিল।

এলোমেলো চিন্তার মাঝে নিশা খেয়াল করেনি। ড্রাইভার ও তার পাশে বসা সঙ্গীটি তাকে চোখের কোণ দিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যে দু’জনের চোখে চোখে কথাও হয়ে গেছে।

বাইপাশের নির্জন রাস্তায় হঠাৎ ব্রেক কষে ট্যাক্সিটা যখন থামল তখন নিশার হুঁশ হল। অবাক হয়ে শুনল ড্রাইভার নীচু স্বরে ফোন করে কাউকে বলছে – এই জায়গাটার কথাই বলছিলি তো? ওই সামনের ভাঙা গ্যারেজটা তো? তোরা কোথায়? চলে আয়!

ওদিকে ড্রাইভারের পাশে বসা রুক্ষ লোকটা গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর নিশার দিকের দরজাটা খুলে একটু ঝুঁকে কর্কশভাবে বলল – এই নেমে আয়!

কথাটা বলা মাত্র লোকটার মুখ থেকে ভক্ করে দেশী মদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। সেই দুর্গন্ধে নিশার বমি পেয়ে গেল। সে আতঙ্কিত হয়ে বলল – কোথায় যাব! ড্রাইভারের সিটে বসা লোকটা খিক্ খিক্ করে হেসে বলল – এত রাতে ল্যাতপ্যাতে চুড়িদার পরে ব্যাগ নিয়ে একা কোন্ শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস তা আমরা জানি রে! তোদের মতো মেয়েছেলেদের দেখলেই আমরা সব বুঝে যাই। তা আগে এই দাদাদের একটু ভাইফোঁটা দিয়ে দে! তারপর না হয় শউরবাড়ী যাবি!

খিক্ খিক্ খিক্... কয়েকজন মাতালের উল্লাসভরা হাসি শুনে নিশা চমকে তাকাল। দেখল বাইরের লোকটার পাশে আরও দুটো মাতাল এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের চোখ লালসায় লক্লক্ করছে! হে ভগবান! ড্রাইভারটা তাহলে এদেরই ফোন করে ডেকেছিল! নিশার মাথায় যেন বাজ পড়ল। এবার কি হবে! এই নির্জন রাস্তায় কে তাকে সাহায্য করবে? এই বদমাশদের এড়িয়ে সে জীবনের কাছে যাবেই বা কি করে?

আগের সেই বলশালী লোকটি এবার এক হ্যাঁচ্কায় নিশার হাত ধরে তাকে বাইরে টেনে বের করে আনল। ব্যাগটা সিটেই পড়ে থাকল। নিশা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। কিন্তু ওরা সেটা ভ্রুক্ষেপ করল না। দু’জনে ওর হাত ধরে জোর করে টেনে হিঁচড়ে সামনের ভাঙা গ্যারেজের দিকে নিয়ে চলল।

আতঙ্কে নীল হয়ে নিশা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল - জীবন, আমাকে বাঁচাও!

নিশা যে কেন জীবনকেই ডাকল তা সে নিজেও জানে না। হয়তো বিপদের সময় মানুষের আপনজনের কথা মনে পড়ে বলেই! কিন্তু সেই মুহুর্তে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। জীবন যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে সেখানে হাজির হলো। বদমাশগুলোর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বলল - ছেড়ে দে আমার নিশাকে!

চারটে লোক তো বটেই, নিশাও অবাক হয়ে জীবনের দিকে তাকাল। এ সে কাকে দেখছে! ইতিহাসে এম.এ. করা লাজুক, বিনয়ী, ভদ্র, টুকটুকে ফর্সা, মেয়েলী মুখশ্রী জীবনের এ কোন্ রূপ! একটা সাদা লালে মেশানো ধুলিধুসরিত শার্ট, কালো প্যান্ট, এলোমেলো চুল, ক্লান্ত চেহারার জীবনের চোখ দুটো এখন দারুণ রাগে জ্বলছে। তার মুঠো করা হাতগুলো যেন প্রেমিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত। কিন্তু জীবনের তো এখন সরশুনা থেকে এস্প্ল্যানেডে যাওয়ার কথা। এখানে সে কিভাবে এলো? নিশার বিপদের কথাই বা জানল কি করে? এই বিপদের সময়েও নিশার মনে প্রশ্নগুলো এলো।

একটা মাতাল অবাক হয়ে বলল – যাঃ শালা! এ মাল এল কোথা থেকে? এই ফোট্ তো! আমাদের মধু খেতে দে!

মুহূর্তে একটা চিৎকার করে জীবন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কিছু বোঝার আগে কিল, চড়, ঘুষি মেরে চারজনকে একেবারে নাজেহাল করে দিল। আজ যেন জীবনের শরীরে মোষের বল! লোকগুলো এই অকস্মাৎ আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই মার খেয়ে ‘বাপরে, মারে, পালা ... ’ বলে চিৎকার করতে করতে বড় রাস্তা ধরেই দৌড়ে পালাল।

নিশা অবাক হয়ে জীবনের এই নতুন রূপ দেখছিল। জীবন তার সম্মান বাঁচিয়েছে এটা ভাবতে তার ভালো লাগছিল। কিন্তু একই সঙ্গে তার মনে একটা অস্বস্তির কাঁটা খচ্খচ্ করছিল। কারণ, দূর থেকে সে দেখল লড়াইয়ের সময় জীবন যেন কাউকে স্পর্শ করছে না। কোন অপ্রাকৃত ঘটনার ফলে জীবনের হাত-পা নাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো এদিক ওদিক পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছে! এটা কি সত্যি, নাকি রাস্তার ধারের মায়াবী কমলা আলোয় নিশার দৃষ্টি বিভ্রম! নিশা নিজেই সেটা বুঝতে পারে না। একই সঙ্গে সে ভাবে, সেটা যদি না হয় তবে লোকগুলো পালানোর সময় জীবনের দিকে ওরকম ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল কেন!

জীবন তার অবিন্যস্ত চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে নিশার দিকে তাকাল। কোমল স্বরে বলল - নিশা তুমি ঠিক আছো? কোথাও লাগেনি তো? নিশা দৌড়ে জীবনের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। আবেগের সঙ্গে বলল – তুমি কোথায় ছিলে জীবন? আমি ডাকামাত্র এলে কি করে?

জীবন কিন্তু ঠাণ্ডা স্বরে বলল – আমার বেশী কাছে এসো না নিশা! আমি তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছি! বড্ড সাধ ছিল তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধব। একসঙ্গে জীবন কাটাব। কিন্তু সেসব বুঝি আর হলো না...

কান্নায় জীবনের গলার স্বর বুজে এলো। নিশা কিছু মানে বুঝতে না পেরে জীবনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

জীবন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। কান পেতে কিছু শুনল। তারপর বলল – ওরা আসছে! তুমি চলে যাও নিশা! ওদের সঙ্গে চলে যাও!...

কথাগুলো বলতে বলতে জীবন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নিশা বিষ্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে জীবনকে খুঁজতে লাগল!

ইতিমধ্যে একটা টাটা সুমো এসে তার সামনে দাঁড়াল। এটা নিশাদের গাড়ি। তার থেকে নিশার দুই দাদা ব্যস্ত হয়ে নামল। বড়দা এগিয়ে এসে বলল - যাক্, তোকে শেষ পর্যন্ত পেলাম। জীবন তাহলে ঠিক খবরই দিয়েছিল। তুই এই রাস্তা দিয়েই এস্প্লানেডের দিকে যাচ্ছিলি। বাড়ী চল্ বোন। মা বড্ড কান্নাকাটি করছে।

উপর্যুপরি নানা ঘটনায় নিশা বিহ্বল হয়ে গেছিল। বড়দার কথায় সে আশ্চর্য হয়ে বলল – কি বলছো বড়দা! জীবনকে তুমি চিনলে কি করে? তার কথার মাঝেই হঠাৎ একটা ফোন আসায় ছোড়দা একটু ব্যস্ত হয়ে দূরে গিয়ে নিচু স্বরে কথা শুরু করল।

বড়দা বলল – ওকে দেখিনি, ফোনে গলা শুনেছি। আসলে আমরা বাড়ীতে ঢোকার আগেই মা টের পেয়েছিল তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিস। তোর লেখা চিঠিটাও পেয়েছিল। মায়ের ফোন পেয়ে সব জেনে আমরা জলদি বাড়ী ফিরে আসি। এরপর যখন পুলিশে খবর দেবো ভাবছি তখন তোর ফেলে যাওয়া ফোনে একটা কল আসে। ফোনটা বাবা ধরে। জীবন ফোন করেছিল। কাতরস্বরে নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলে তাড়াহুড়ো করে এস্প্লানেডে যাওয়ার পথে একটা গাড়ীর সঙ্গে ওর ধাক্কা লেগেছে। পুলিশ জীবনকে উদ্ধার করে হস্পিটালে নিয়ে যাচ্ছে। তার আঘাত গুরুতর। একইসঙ্গে সে জানায় তোকে নিয়ে আমরা যেন বাড়ী ফেরত যাই। ফোনে কথাগুলো শুনে বাবা তড়িঘড়ি হসপিটালে জীবনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। আর আমরা তোকে খুঁজতে বেরিয়েছি। এখন তোকে যখন পেয়েই গেছি তখন বাড়ী চল্ বোন! জানিনা জীবন এখন কেমন আছে!

জীবন এখন জখম হয়ে হস্পিটালে? তাহলে কে তাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করল? প্রশ্নটা মনে আসামাত্র নিশা কথাটা দাদাকে বলতে যাবে, তার আগে ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে ছোটদা দুঃখিতভাবে এগিয়ে এলো। নীচুস্বরে বলল - দাদা, খারাপ খবর আছে! বাবা এইমাত্র হস্পিটাল থেকে ফোন করে জানাল জীবন আর বেঁচে নেই। পুলিশের সামনে আমাদের ফোনটা করার একটু পরেই সে হস্পিটালে যাওয়ার রাস্তাতেই মারা গেছে! বড়দা করুণ সুরে বলল – ওহ্ মাই গড্! ওর জন্য আমরা বোনকে ফিরে পেলাম! কিন্তু বেচারী নিজে... ইস্!

নিশা স্তব্ধ হয়ে দু’জনের কথা শুনছিল। তার মাথার মধ্যে যেন একটা একটা করে বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছিল। এবার সে ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারছে। জীবনের যখন প্রাণ ছিল তখন নিশার বাবাকে ফোন করে তাকে উদ্ধার করতে বলেছে! আর প্রাণ যাওয়ার পরেও সেই মলিন রক্তমাখা জামাকাপড় আর এলোমেলো চুলেই তাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করেছে! সাচ্চা প্রেমিকের দায়িত্ব কর্তব্য সব সে একাধারে পালন করেছে!

নিশার মনে হল এক রুক্ষ মরুভূমির মাঝে সে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগে জীবনের বলা কথাগুলো তার মাথার মধ্যে ঘুরছিল। কি যেন বলছিল জীবন? তার বড় সাধ ছিল নিশার সঙ্গে জীবন কাটানোর! কিন্তু এখন জীবন নিজেই মৃত আত্মা আর সে জলজ্যান্ত মানুষ বলে সেটা সম্ভব নয়! তাই জীবনের মনে এত হতাশা! এত কষ্ট!

কথাগুলো ভেবে নিশার দু’চোখ থেকে দু’ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তবে কি জীবনের সঙ্গে তার চির বিচ্ছেদ হয়েই গেল! পরক্ষণেই নিশার ঠোঁটের কোণে একটু করুণ হাসি ফুটে উঠল। কারণ ইতিমধ্যে সে দেখে ফেলেছে এত রাতে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে একটা চারচাকার লরি দুরন্ত গতিতে দৌড়ে এই পথেই আসছে। নিশা মুহূর্তে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল। খুব ঠাণ্ডা মাথায় চলন্ত লরিটার সামনে সে ঝাঁপ দিল। তাই দেখে নিশার দুই দাদা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। নিস্তব্ধ রাস্তাটা সেই শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। ড্রাইভার প্রাণভয়ে লরিসহ চম্পট দিল।

নিশা যখন আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল তখন ওর দোমড়ানো মোচড়ানো মৃতদেহটাকে ঘিরে দুই দাদা কপাল চাপড়ে কাঁদছে।

নিশা পেছন ফিরে সেই দৃশ্য দেখল। দাদাদের দিকে কিছুক্ষণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল। এরপর সামনে তাকিয়ে দেখল তার থেকে কয়েক হাত দূরে জীবন দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। নিশা চপল বালিকার মতো দৌড়ে তার কাছে চলে গেল। মজার সুরে তার হাত ধরে বলল – কি মশাই বেশ তো আমায় ছেড়ে পালানোর তাল করেছিলে। পারলে কি পালাতে? আমি বলেছিলাম না, তোমায় আমি কক্ষনো ছাড়ব না। দেখেছ তো, জীবনের এপারে না হোক, ওপারে এসেও ঠিক তোমার হাত ধরলাম! এবার কে আমাদের আলাদা করে দেখি! জীবন হাসিমুখে নিশাকে বুকে টেনে নিল। সোহাগ করে তার কপালে একটা চুম্বন দিয়ে বলল – সত্যি নিশা! তুমি একটা আস্ত পাগলী! আমাকে পাবার জন্য নিজের জীবনটাও খোয়ালে! নিশা হাসিমুখে জীবনকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল।

জীবনের গল্প

কথা দিলাম

গৌতম আচার্য

(১)

সুশান্ত ফিরে আসা ইস্তক খুবই বিরক্ত পাড়ার লোকেরা। কোন্ দূর হায়দ্রাবাদ থেকে গাদাগাদি করে ট্রাকে চড়ে, পায়ে হেঁটে অন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে ফিরে এসেছে সুশান্ত।

রক্ষা একটাই। গ্রামের মোড়ল গোছের শ্রী বিশু কর্মকার নেতৃত্ব দিয়ে এই গ্রামে কোন পার্টির কোন নেতাকে মাতব্বরি করতে দেননি। যদিও জামতলার পাশে অতীন আছে। পঞ্চায়েত প্রধানের কাছের লোক।

বিশু কর্মকার তাকে অনেক দিন আগেই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, যদি গ্রামের কোন ব্যাপারে তুমি পার্টির কাউকে মাতব্বরি করতে নিয়ে আসো তবে তোমার পার্টির পাওয়ার গেলে তোমাকে গ্রাম ছাড়া করে তবে ছাড়বো।

বিশুবাবু সুশান্তকে পরিবার সহ পনেরো দিন বাড়ির বাইরে বের হতে বারণ করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, এলাকার লোকজনের স্বার্থে তাকে এটা মানতে হবে।

(২)

প্রায় দেড় মাস হয়ে গেছে, পেট ভরে খায়নি সুশান্ত। তেলেঙ্গানা সরকার যথেষ্ট খাবারের ব্যবস্থা করে ছিলো। কিন্তু খুব লজ্জা করতো তার। পেটের বিদ্যাটা তার বড় বালাই। চাইতে বড় লজ্জা। বরং কেউ যাচাই করলে — ‘‘নেহি নেহি হামকো নেহি চাহিয়ে ঔর’’ বলাটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। বিনা পয়সার খাওয়া কিনা।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে সুশান্ত হাত পেতেছিলো হায়দ্রাবাদ পুলিশের কাছে। স্পেশাল ফান্ড থেকে টাকা দিয়ে পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, ‘‘আগার তকলিফ্ নেহি হ্যায় তো রহে যা শেকতে। হামারা মুখ্যমন্ত্রী জী আপকো মেহমান মান লিয়ে, উনোনে ইয়ে ভি বাতায়া তেলেঙ্গানা কা বিকাশ মে আপকি মেহনত সামিল হ্যায়। সব ডিপার্টমেন্ট কো ইয়ে নির্ণয় দে দিয়ে হ্যায় জিসমে আপকো রহেনা, খানা কা কৈ তকলিফ্ না পৌঁছে।’’ সুশান্ত জানে কথাটা কতোখানি সত্যি। কৃতজ্ঞতাতে তার মাথা নীরবে ঝুঁকে গিয়েছিলো তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। সে মনে মনে বলে এসেছিলো — ‘‘আবার আসিব ফিরে।’’

(৩)

অনেক দিন পর আজ সুশান্ত মৌড়ির হাতের রান্না খাবে। সেই সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় ... সে সব কি স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন ভাঙ্গার দিন। টাটার এক অফিসারকে ধরে সুশান্ত তার চাকরি পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলো। স্বপ্ন দেখে ছিলো, আস্তে আস্তে গোটা অঞ্চলটা বদলে যাবে ... সংসারটা বদলে যাবে ... মৌড়িটা বড্ড হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ... একটা কাজের মাসি ... টুকটুকির জন্য দুধের কৌটো ... বুড়ো বাপটার জন্য রোজ একটা করে ডিম ... এক পোয়া করে দুধ ... আরও লক্ষ স্বপ্ন।

যেদিন ভাঙচুর শুরু হলো টাটার কারখানা, এক একটা হাম্বর যেন তার এক একটা স্বপ্ন ভঙ্গের সাক্ষী হয়ে রয়ে গেলো সারা জীবন। কি কষ্ট হয়েছিলো সুশান্তের বুকের ভেতর। সেই শুরু উৎকণ্ঠা আর হতাশার দিন। তারপর কারখানা যতো ভেঙেছে, ভেঙেছে সুশান্তের দুচোখ ভরে দেখা স্বপ্নগুলো।

(৪)

খুব ডিমের তরকারির গন্ধ পাচ্ছে সুশান্ত। মৌড়ি নিশ্চয়ই তার জন্য আলু আর বেগুন দিয়ে ডিমের ডালনা বানাচ্ছে। এই তরকারিটা সুশান্তের খুব পছন্দ, মৌড়িও তা জানে। সুশান্ত ভাবে একবার রান্নার জায়গায় যাবে। কিন্তু অজান্তেই একটা হীনমন্যতা কাজ করে তার মনে। একটা বাজার করে দেবার সামর্থ্যও নেই আজ তার।

মূহুর্তে নিজেকে সংযত করে সুশান্ত। এ্যাকে লক ডাউন, তার ওপর আম্ফান। তার থেকেও বড় কথা গত তিন মাসে সে কিছুই পাঠাতে পারেনি সংসারে। কেমন করে সংসার চলেছে বা চলছে কে জানে ...। নিজেকে এবার একটা বোঝা মনে হচ্ছে সুশান্তের। তেলেঙ্গানা পুলিশ তো বলে ছিলো — ‘‘আপ মেহমান হ্যায় ... হামারা মুখ্যমন্ত্রী নে আপকি খানেকা ঔর রহেনেকা ইন্তেজাম কর লিয়ে।’’

যদি সে না ফিরতো, অন্তত একটা মুখ তো কম হতো এই অভাবের সংসারে। ভীষন মন ভেঙে যাচ্ছে সুশান্তের।

(৫)

এখন রাত্রি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ো বাপ, কচি টুকটুকি কেউ জেগে নেই। মৌড়িও শুয়ে পড়েছে বিছানায়। বাড়ির দরজার বাইরের দাওয়ায় একা বসে আছে সুশান্ত। মস্ত চিন্তা তার মাথায়। এরপর কি হবে?

তার পকেটে মাত্র একশো টাকা। রাজ্যের সীমান্তে ঢুকতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বসেছে সে। পুলিশের হাতে নগদ সাতশো টাকা দিতে হয়েছে। না হলে ঢোকা যেতো না।

সুশান্ত ভাবে যদি সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকে যেতে পারতো তাহলে তো অন্ততঃ আটশোটা টাকা তুলে দিতে পারতো মৌড়ির হাতে। অন্ততঃ দশ বারোটা দিন তো চলে যেতো সংসারটা।

(৬)

মৌড়ি উঠে এসেছে বাইরে। ‘‘কিগো শুতে এসো, কখন থেকে একা জেগে বসে আছি তোমার জন্য।’’

— হ্যাঁ যাবো।

— এসো না গো। কতোদিন তোমার সঙ্গে কথা বলিনি, তোমার বুকে মাথা রাখিনি, তোমার আদর খাইনি ...।

(৭)

সুশান্তর বুকে মাথা রাখে মৌড়ি। সুশান্ত বলে, মৌড়ি আমার টেষ্ট হয়নি। এখন আমার কোয়ারান্টিনে থাকা উচিৎ। মৌড়ি সুশান্তের মনের কথাটা বোঝে। বুঝতে পারে কপর্দকহীন সুশান্তের হতাশা, আত্মগ্লানি। বাঁহাতে সুশান্তকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মৌড়ি তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় সুশান্তের দিকে। সুশান্ত অন্ধকারে একটা কাপড়ের স্পর্শ পায়। বুঝতে পারে না এটা কি? প্রশ্ন করে মৌড়িকে।

(৮)

সুশান্ত গয়নার পুঁটুলিটা পাশে রেখে বলে ওঠে — ‘‘হ্যাঁ আবার আমরা লড়াই করবো। রাস্তার ধারে দোকান করবো। তুমি ঘুগনি আর আলুর দম রাঁধবে, আমি চা বানাবো। একটা ত্রিপল আর দুটো বাঁশ কিনবো, তুমি পাশে থাকলে আবার আমরা ভালো থাকবো... টুকটুকিকে স্কুলে পাঠাবো... বাপটাকে রোজ ডিম আর দুধ সবজি খাওয়াবো... দুই একটা দিন দোকান বন্ধ করে দুজনে সিনেমা দেখতে যাবো... তুমি শুধু পাশে থেকো আমার...।

মৌড়ি সুশান্তের হাতটা চেপে ধরে। ‘‘আমি তো তোমার। তোমার পাশে তো আমি থাকবোই। শুধু তুমি কথা দাও আর আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না। খুব ভয় করে একা থাকতে।’’

(৯)

আর কোথাও কখনো যাবেনা সুশান্ত। মৌড়ির বুকের যন্ত্রনাটা সে অনুভব করে। মৌড়িকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে সে কথা দেয় — ‘‘আর কখনও তোমাকে ছেড়ে বাইরে যাবো না।’’

অফ ডে

বিশ্বনাথ প্রামানিক

শরৎ কালের নির্মল আকাশ। এখনো পশ্চিমের নিষ্প্রভ চাঁদটি রাতের স্তব্ধতার নিঃস্বার্থ সঙ্গী। টিকটিক করে ঘুমন্ত প্রহরগুলো শেষ হতে চলেছে, পুবের রক্তিম আভায় তার আভাস মেলে। তখনো ডুমুরগাছের বড়পাতার নিচে লুকায়িত পাখিগুলোর ঘুম ভাঙেনি। শুধু ঘুমহীনভাবে হাই তোলে অনিলের বৃদ্ধমা। পিচুটিপড়া ঘুমচোখে আড়ভেঙে ডাক দেয় — ও বউ, বউ, ঘুমালি নাকি? ওঠ ওঠ, ঠকঠক করে হাতের লাঠি দিয়ে ভেজানো দরজার কপাট আঘাত করে — ও বউ, বেলা হলে আমার অনিলের যে আবার নাওয়া-খাওয়া হবেনি। ভাঙা কাঠের দরজার কপাটে মাথা ঠেকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে অনিলের বউ। এসব তো এখন রোজকার ঘটনা।

***

তখনো তার কাপড়ের প্রান্তভাগ অনিলের শরীরে জড়ানো। পুরুষ শরীরের সোঁদা গন্ধে আজও অনিলের বউ-এর নেশা লাগে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠে। ঘুমন্ত মানুষটাকে আড়চোখে চেয়েচেয়ে দেখে সে। খেটে খেটে কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে। আঁচল দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে উঠে-যাই মা। বৃদ্ধা বলে — উঠে পড়। বেলা হল, দুটি রান্না-বান্না করতে হবেনে? অনিল আজ কোনদিকে যাবেরে বউ? তার আমি কি জানি? পুঁটির মার গলায় বিরক্তির সুর। তোমার ব্যাটা আমার কত সোহাগ করে যেন! আড়চোখে দেখে নেয় সে পুঁটির বাপকে। তারপর আপন কাজে চলে যাওয়ার আগে শুনিয়ে দেয় — যত আদিখ্যেতা তো তোমার লগে।

তা বটে। অনিল মাকে খাতির করে কত! এ নিয়ে তার কোনো অভিযোগ নেই। শুধু বউটা যা একটু মুখরা। নইলে অনিল আমার... বুড়ি আর কথা বাড়াতে সাহস পায়না।

সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত, সব যেন এক বাঁধাধরা নিয়মে চলেছে। এখনো বাঁশবনে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায়, গর্তের মুখে মুখ বাড়িয়ে অবিরাম ডেকে চলে ঘুরঘুরে পোকা। নিঃশব্দে ক্লান্ত অনিল টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস, এক সময় ঘুণ ধরা ক্লান্ত জীবনে হাঁপিয়ে ওঠে অনিল। পুঁটির মা সকালবেলা গরম ভাত খাইয়ে দেয় পেট পুরে। বাড়ির পোষা হাঁসের মত টুঁটি ভরে খেয়ে নেয় সে, নড়ার শক্তি না থাকা পর্যন্ত উদয়াস্ত করতে হয় তার। রোজ পাতের ধারে বসে খাওয়ার তদারকি করেন তার মা। গোল হয়ে বসে থাকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো। বাপের পাতের উচ্ছিষ্ট চেটেপুটে উদরস্থ করার ধুম পড়ে যায় প্রত্যহ। পুঁটির মায়ের চিৎকারে অভুক্ত ছেলেমেয়েগুলো তাদের মাটির দেয়ালের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে — সারিবদ্ধ ভাবে। তাদেরই চোখের সামনে দিয়ে বাক্সভর্তি বাম মলমের শিশিওয়ালা আ্যটাচি নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়ে অনিল, যুদ্ধ গমনোদ্যত সৈনিকের মতো গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে। বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় নামলে তার সমস্ত গর্ব-অহংকার কেমন যেন সংকুচিত হয়ে আসে। মুখটিপে হাসে পাড়ার রকবাজ ছোঁড়াগুলো। পিছন থেকে আওয়াজ আসে — ওই ডাক্তারবাবু চললেন। একরাশ বিরক্তি নিয়ে পাশকাটিয়ে হন হন করে যেতে যেতে অনিল আপন মনে বলে — হুঁ, যত সুমুন্দির ততোকথা!

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ট্রেনে ট্রেনে ঘুরেঘুরে মলম বিক্রি করে বেড়ায় অনিল — চাই বাম, শ্রী দুর্গা ভেষজবাম, গাঁটের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, বাতের ব্যথা, দাঁতে কিংবা মাথায় ব্যথা — যত পুরানো ব্যথাই হোক না কেন, একবার একটু নিয়ে লাগিয়ে দেন, ব্যাস পাঁচ মিনিটেই ব্যথা জল। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন বাবু। আছে নাকি কারো সর্দি, কাশি, কফ — তবে নিয়ে যান একটা শ্রী দুর্গা ভেষজ বাম। এক বাম হাজারো কাম। রেখে দিন আপনার ঘরের কোণে, মনে হবে যেন ডাক্তারবাবু বসে আছেন আপনার ঘরে। একটা ছোট ফাইল দশ টাকা বড় ফাইল তিনটের সমান একটা কুড়ি টাকা। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যায় অনিল। তারপর চেয়ে চেয়ে খদ্দেরদের মন বোঝার চেষ্টা করে সে। এমনি করে এক কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টে, এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়ি — সারাদিন ধরে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে হাসিমুখে। এ তার হকের পয়সা, এ নিয়ে পাড়ার লোকের খবরদারি সে বরদাস্ত করবে না।

লক্ষীকান্তপুর, ডায়মন্ড হারবার ক্যানিং, বারুইপুর লোকালে সপ্তাহে ছয়দিন কাজ করে অনিল। বৃহস্পতিবার তার অফ ডে। যত কাজই থাক না কেন — ঐদিন সে বের হতে চায়না। ওই একটা দিন সে তার চাষবাস, বাগানবাড়ি দ্যাখে। আর দ্যাখে নিজের জীবনটাকে। বরাবরই অভিনয় করতে ভালোবাসে, আবেগপ্রবন অনিল একবার পাড়ার যাত্রাদলে বিবেক সেজেছিল। এ নিয়ে অবশ্য মায়ের কাছে তার কমকথা শুনতে হয়নি — কেন বাবা মিছিমিছি ঘরে বসে একটা দিন খাচ্ছিস? মেয়ে বড় হচ্ছে, সে হুঁশ নেই তোর? পাঁচ-পাঁচটা ছ্যাবালের বাপ, তার আবার অফ ডে কি? যেন ভারী মজার কথা, দাঁত বের করে টেনে টেনে হাসে অনিল। কিন্তু সে হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, যখন তার মা পুঁটির মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে — বাবা যত বয়স হচ্ছে, তত যেন কচি খুকি হচ্ছে। বুড়ো মাগির সোহাগ দেখলে গা জ্বলে যায়। হয়ে যায় শাশুড়ি বউ-এ একচোট। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে অনিল, রোজ রোজ শালা এ অশান্তি আর ভালো লাগেনা। একটা দিন একটু যে জিরিয়ে নেব, তার জো নেই। লাথি মারি শালা অমন সংসারের মুখে। সে রাগ করে বেরিয়ে পড়তে চায়। ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করে, বউ চিৎকার করে পাড়া মাথায় তোলে। পাড়ার লোকে মজা করে বলে — আজ যে অনিলের অফ ডে।

যদিও বৃহস্পতিবার তবুও আজ সে কাজে বেরিয়ে ছিল। কারণ আজ আর অনিলের জীবনে অফডে বলে কিছুই নেই। ছেলে ছেলে করে বউ সাত সাতবার পোয়াতি হল। শেষে অনেক মানত করে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, অনিলের ছেলে হলো। সর্দার বাড়িতে এই প্রথম শাঁখ বেজে উঠলো। পুঁটির ঠাকমা নাতি হয়েছে, নাতি হয়েছে করে পাড়া মাথায় তুলল। যদিও এনিয়ে অনিলের কোন হেলদোল নেই। ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, হবে তো শালা হকারের বাচ্চা। তার আবার এত ফুর্তি কিসের! নেহাত বংশরক্ষা বলে কথা, নইলে কি আর এত ঝুক্কি ঝামেলা পোহায়!

অনিল অবশ্য ছেলে-মেয়ে কাউকে আলাদা করে খাতির যত্ন করে না। খেটেখুটে আনা খাবারের ভাগ সবাইকে সমান করে দিতে চায় সে। বউয়ের আবার ছেলের প্রতি সোহাগ বেশি। কর্মক্লান্ত অনিল এ নিয়ে অবশ্য বেশি কথা বলতে না চাইলেও বিরক্তিতে তার মুখ কুঁচকে ওঠে। দশ বছরের পুঁটি বাবার কাছে এসে পা ধোয়ার জল, গামছা এগিয়ে দেয়। আর তার কচিকচি দুটি হাতে অনিলের ঘাড়পিঠ মেসেজ করে দেয়।

অনিলের খেটেখুটে আনা খাবারের ভাগ নিয়ে ব্যস্ত বউ। মা ওঘর থেকে উঁকি দিয়ে বলে — অনিল এলি? বস, বাবা বস। তারপর এক সময় পা টেনে টেনে বাইরে এসে, কোমরে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলে, কি নিয়ে এলি রে খোকা, ছেলেমেয়েদের জন্যি? বউ খেঁকিয়ে ওঠে — যত বুড়ো হচ্ছে, ততো নোলা নকপক করছে। ছাবালদের জন্যি দুটো বাদাম ভাজা কি ছোলা ভাজা এনেছে, তাও উনার ভাগ চাই। জবাব দেয় পুঁটির ঠাকমা — তা খা না, দিনরাত ঘরে বসে নুইকে নুইকে খাচ্ছিস, তবু তো তোদের আশ মেটেনা। শুরু হয়ে যায় আবার শাশুড়ি বউ-এ রনারনি। পাড়ার ঝি বউরা ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় ক্লান্ত অনিল চিৎকার করে ওঠে।

রাত বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে ছেলেমেয়েদের কান্না। সমানে চলে শাশুড়ি বউয়ের গেঁয়ো গালিগালাজ, চেঁচামেচি। বীতশ্রদ্ধ অনিল একসময় গামছাটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যায় — সবার চোখের আড়ালে।

জীবনের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা যেন তাকে অবশ করে তুলেছে। হাজারো দুঃশ্চিন্তা আর তীব্র জট পাকানো একঘেয়ে জীবন তাকে কুরে কুরে খায়। কখন যে নিজের অজান্তে তাদের বাড়ি ফেলে, মিত্তিরদের বাগানবাড়ি পার হয়ে মণ্ডলদের বাঁশবনের ঘন অন্ধকারে হারিয়ে যায়, সে ঠাওর করতে পারেনা। সম্বিত ফেরে যখন কানে আসে কাদের যেন ফিসফিসানি আওয়াজ। শুকনো পাতার উপর খসখসে করতে করতে, খুব দ্রুত কারা যেন এগিয়ে আসছে! অনিল কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছায়ামূর্তিগুলো জোর করে গামছা দিয়ে তার হাতমুখ বেঁধে ফেলে। সে বুঝে উঠতে পারেনা কি তার অপরাধ! মুহূর্তে মাথার মধ্যে খেলে যায়, ইদানিং মণ্ডলদের এই ঘন জঙ্গলে তাহলে বনপার্টির আনাগোনা মিথ্যে নয়?

রাতের অন্ধকারকে জানিয়ে সরদার বাড়ির কেরোসিনের ল্যাম্পের আলোটাও মৃদু হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। অনিলের ছেলেমেয়েগুলো মাটির বারান্দায় ঘুমচোখে লুটিয়ে পড়ে। পথের দিকে চেয়ে চেয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুফিয়ে কেঁদে ওঠে পুঁটির মা। সব ভুলে অনিলের বৃদ্ধামাও ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে বউয়ের কাছে এসে ঘন হয়ে বসে বলে — ও বউ দেখ না, ছেলেটা কোথায় গেল। তারা তন্ন তন্ন করে সারা পাড়া খুঁজেও অনিলের কোন সন্ধান পায় নি।

থানা পুলিশ, হইহল্লা চেঁচামেচি ভুলে একসময় অনিল হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অন্তরালে। শীত পার হয়ে বসন্ত এসেছে। কচি কচি পাতায় ফুলে গাছগুলো আবারো সেজে উঠেছে। পরিযায়ী পাখির দল ফিরে এসেছে গ্রামের খালে বিলে। শুধু ফেরেনি অনিল। আজও পথের দিকে চেয়ে সরদার-বউ কৌটোভরা সিঁদুর, হাতের নোয়ায় ঠেকিয়ে, মাথায় পড়ে। শাশুড়ি বউ-এ পাশাপাশি নিবিড় হয়ে দাঁড়ায়। বাঁধভাঙা বন্যার মত জলের ধারা নেমে আসে তাদের দুচোখে। হতাশায় শূন্য দৃষ্টি মিলে চেয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে-পুঁটির মা।

আজ আর কেউ অফ ডে নিয়ে আলোচনা করে না। শুধু অভ্যাসবশত বৃদ্ধা ভোরবেলায় ওঠে। ভেজানো দরজায় করাঘাত করে ডাক দেয় — বউ ও বউ, ঘুমালি নাকি? ওঠ। বেলা হলে যে আমার অনিলের আবার নাওয়া-খাওয়া হবেনি। ও বউ…

কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আপন মনে ফিরে যায় অনিলের মা। দরজার কপাট ধরে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও, বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে ছেঁড়া কাঁথা কানি জড়িয়ে ধরে, ডুকরে কেঁদে ওঠে অনিলের সধবা। ছেলেমেয়েগুলো পাশফিরে শোয়। হিমশীতল ভোরের নির্মল হাওয়ায় ওদের তন্দ্রা জুড়িয়ে আসে। কখন সকাল হয় কে জানে!

রান-আউট্

অমরেন্দ্র রায়

অফিসের বাইরেই যেন অপেক্ষা করছিল সবকটা! রিটায়ারমেন্টের দিন সুব্রত লিফ্ট থেকে নামতেই একসঙ্গে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রেশার, সুগার, কোলস্টেরল। আশ্চর্য, তার আগে কোনোটারই টের পাওয়া যায়নি!

এখন তাকে খুব যত্নে রাখে অপর্ণা। বরিশালের মেয়ে। টক ঝাল মিষ্টি—তিনটিই! যেমন কড়া, যেমন সতর্ক, তেমনি বিবেক! ক্যালরি মেপে খেতে দেয়। একদম সাড়ে বারোশো ক্যালরি। ভাত রুটি ডাল তরকারি মাছ ডিম মাংস, এমনকি ভীমনাগের চমচমও! তবে ওই হিসেব একটাই, পার্ ডে সাড়ে বারোশো ক্যালরি। যা-ই খাও, ওই ধ্রুবক সংখ্যার নিচে! তবে বাইরের খাবারের রেড্ সিগন্যালটা আর কোনোদিন গ্রিন্ হবেনা! কড়াকড়ির জন্য আগে নিজেকে স্বামীর বদলে আসামী মনে হতো। সকাল বিকেল রাত—ঠিক সময়ে এসে দাঁড়াবে অপর্ণা। এক হাতে জল, এক হাতে ওষুধ। তারপর আদেশ, ‘‘যাও, বিকেল হয়েছে, পার্কে আধঘণ্টা হেঁটে এসো” কিংবা ‘‘যাও বাজার, লিস্ট দেখে দেখে জিনিসপত্র কিনবে, ফেরার সময় রিক্সায় ফিরবে, দোতলায় ব্যাগ তুলে দিতে বলবে রিক্সাওয়ালাকে!” সুব্রত তাই করে। চার বছর হলো রিটায়ারমেন্ট। এখন সবই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, কষ্ট হয়না। কখনো দুপুরে ঘুম না এলে পশ্চিমের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে জি টি রোডটা দেখা যায়। জোরে হর্ন বাজিয়ে যায় ট্রাক বাসগুলো। বিরক্তি আসে ঠিকই। কিন্তু মুভমেন্ট্ দেখতে, জনসমুদ্র দেখতে কেমন নেশা পেয়ে যায়। আজকে সুব্রত বসেছে ব্যালকনির চেয়ারে। টুনিয়ার নীল প্লাস্টিকে-মোড়া ঝুপড়িটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। জি টি রোডের ধারেই তার চায়ের দোকান। বিস্কুট পাউরুটি আলুর দম, কখনো ঘুগনি-পরোটা বিক্রি করে টুনিয়া। সঙ্গে তার মরদ। বাজারে যাওয়া-আসার পথেও দোকানটাকে ভালোভাবে দেখেছে সুব্রত। সামনে রাখা একটা লম্বা বেঞ্চ। একদিকে পায়া আছে, অন্য দিকে পায়ার বদলে ক’টা ইঁট। কিছু খদ্দের এসে বেঞ্চে বসে, কিছু দাঁড়িয়ে থাকে। সকালে আর দুপুর দুটোর পর বেশ ভিড় হয়। কুলিকামিন, রাজমিস্ত্রি লেবার আর ট্রাকের ড্রাইভাররা এসে ভিড় করে। চা খায়, পাউরুটি টোস্ট আর আলুর দম খায়। বছরদশেক আগেও এসব দেখলে লোভ হতো সুব্রতর। এখন হয়না। ডাক্তার এমন সুগারের ওষুধ দিয়েছে যে খিদে পায়না। খাবার দেখলে বিতৃষ্ণা আসে। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে আজ। বাজার থেকে ফেরার পথে টুনিয়ার দোকানে চোখ পড়লো। কয়েকটা রাজমিস্ত্রি লেবার—পনেরো থেকে কুড়ি বছর বয়স—বেঞ্চটাতে বসে পাউরুটি টোস্ট আলুর দমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছে। কি তৃপ্তি! মুখে কি হাসি!

সেই পাউরুটি আলুর দম! পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতি! মনের কোণায় ঝকমক্ করছে—তার আর মৃত্যু নেই।

গ্রামের ছেলে সুব্রত। ধারণাই ছিলনা দাসত্ব করতে কোলকাতায় আসতে হবে। বছর চৌদ্দ তখন বয়স। ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে লোকাল মাঠে। আণ্ডার ফিফটিন্ টুর্নামেন্ট। কালীপাড়া বনাম শ্যামবাগ। কালীপাড়ার ক্যাপ্টেন সুব্রত, শ্যামবাগের জহিরুল। মাঠের বাউন্ডারিতে অনেক দর্শক। টসে জিতে ব্যাটিং নিলো ক্যাপ্টেন জহিরুল। তিরিশ ওভারের খেলা। ওরা করলো একশো ষাট রান। চল্লিশ মিনিটের ব্রেক—লাঞ্চ বিরতি। তারপর শুরু হবে সুব্রতদের ইনিংস। নামেই লাঞ্চ। স্হানীয় ক্লাব চাঁদা তুলে ব্যবস্থা করেছে দু-টুকরো পাউরুটি আর একপ্লেট আলুর দম। পার্ হেড্। সেটা খেতেই প্লেয়ারদের কি উৎসাহ! সাগ্রহে অপেক্ষা করতো সুব্রত। কি আনন্দ, কি স্বাদ ওই সামান্য খাবারের! সুব্রতর কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল ওই পাউরুটি আলুর দমই — ক্রিকেট নয়। তারপর ইনিংস শুরু হলো কালীপাড়ার। ব্যাটিং ভালোই করলো। শেষ ওভারের শেষ বল করতে আসছে শ্যামবাগের বোলার। স্কোরবোর্ডে আট উইকেটে রান একশো ষাট। আর এক রান করলেই জিতবে কালীপাড়া। স্ট্রাইকে সুব্রত। বোলার বল করলো। লং অনে বলটাকে ঠেলেই ছুটলো সুব্রত। বিপক্ষের লং-অন্ ফিল্ডার অনেকটা এগিয়ে ছিল। বলটাকে ধরেই সে থ্রো করলো এবং একটিপে নন্-স্ট্রাইকার এণ্ডের উইকেট ভেঙে দিলো। ব্যাট তখনো ক্রিজে নামাতে পারেনি সুব্রত। আমপায়ারের আঙুল উঠলো। রান-আউট্।

বেঞ্চ থেকে লেবারগুলো উঠছে। কেউ কেউ পান চিবোচ্ছে। লাল কাপড়ে জল ছিটিয়ে পান ঢেকে রাখে টুনিয়া। কাপড়টা নাকি পার্টির বাবুরা দিয়েছে। দেয়ার সময় বলেছে, ‘‘ঝাণ্ডা রেখেই বা কি হবে, পার্টিই তো উঠে গেলো। পার্টি-অফিস বন্ধ হয়ে গেলো। যা, নিয়ে যা! তোরা খেটে খাওয়া মানুষ—যদি তোদের কাজে লাগে!”

বেলা তিনটার সময় টুনিয়ার দোকান ফাঁকা থাকে। এসময় ওরা স্বামী-স্ত্রী দোকানেই ভাত রুটি কিছু খায়। বাড়ি থেকে সকালে রেঁধে আনে নিশ্চয়!

ঘরে ঢুকলো সুব্রত। বড় বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে। আজ শনিবার। অপর্ণার বাথরুম পরিষ্কার করার দিন। ওখান থেকে বেরোতে এক-দেড় ঘণ্টা। সুতপার মা—দৈনিক কাজের মাসি—সেও টিভির ঘরে বসেছে পা ছড়িয়ে। মনোযোগ দিয়ে সিরিয়াল দেখছে। এক বিরাট সুযোগ! কেউ ধরতে পারবেনা! একঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলে ভগবান আর টুনিয়ারা ছাড়া কেউ টের পাবেনা। একঘণ্টাই বা লাগবে কেন! ওই তো টুনিয়ার দোকান। যেতে দুমিনিট আসতে দুমিনিট—আর ওখানে দশ মিনিট। মোট চৌদ্দ মিনিট। আরো ছয় মিনিট বাড়িয়ে দেয়া গেলো। তাহলেও তো কুড়ি মিনিটে দাঁড়ায়। প্যান পরিস্কার করতেই অপর্ণার পাক্কা আধঘণ্টা লাগবে। তারপর মেঝে আছে, স্নান আছে। কিন্তু বুকের ভেতর খচ্ করে কি একটা বিঁধছে। একটা বিশ্বাসকে সে ধোঁকা দিচ্ছে না তো! একটা সুদৃঢ় মমতার জালকে কেটে ফেলবে না তো লোভের ইঁদুর! যদি ধরা পড়ে যায়! নাহ্, এসব ভাবলে পুরুষ মানুষের চলেনা, অ্যাটম্ বোমা পড়ার পর কি হবে ভেবে লাভ নেই। অ্যাডভেঞ্চারটাই মাটি হয়ে যাবে।

পাঞ্জাবিটা পরলো সুব্রত। পাঞ্জাবির পকেটেই টাকা আছে। চটি পায়ে গলিয়ে বাইরের দরজাটা নিঃশব্দে খুললো। অপর্ণা তো নয়ই, সুতপার মায়েরও ক্ষমতা নেই জানার। বেঁচে থাক টিভির ফালতু সিরিয়াল!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেট খুলে টুনিয়ার দোকানে আসতে দুমিনিটও লাগলো না। যেন ফুরুৎ করে উড়ে এলো চড়ুই পাখি! টুনিয়ারা তখন নিজেদের খাওয়ার আয়োজন করছিল। সুব্রত ডাকলো, ‘‘হ্যাঁ রে টুনিয়া!”

টুনিয়া একটু অবাক হলো। গত বিশ বছরে কাকাবাবু এই দোকানে ঢোকেননি।

—বলুন, কাকাবাবু!

—পাঁউরুটি আর আলুর দম গরম হবে?

—হবে, খাবেন কাকাবাবু?

—কত দাম রে?

—পাঁচ পাঁচ দশটাকা!

—তাহলে দে, বসি বেঞ্চে!

—একটু দেরি হবে যে কাকাবাবু! এই মিনিট পনেরো!

—পনেরো মিনিট, তা আর এমন কি! বসি বেঞ্চে! কিন্তু তোদের দোকানে একটা ক্যালেন্ডার ছিল না—দুটো গরুর ছবি ছিল?

—সেটা নামিয়ে রেখেছি।

—কেন, ভালোই তো লাগতো দেখতে?

—ছবি নাকি জোরে দুলছিল। কাছেই গঙ্গা, বাতাসে দুলবে না, কাকাবাবু?

—তাতে কি?

—যে-পার্টি এবার জিতেছে তারা এসে বললো, এতে গো-মাতার অসম্মান হচ্ছে। ছবি নামিয়ে রাখো, নাহলে মরো! তাই নামিয়ে রেখেছি, কাকাবাবু!

পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে চশমাটা মুছলো সুব্রত। দুঃখের চেয়ে বিস্ময়ের ধাক্কা বেশি। রক্ত-মাংসের মানুষের চেয়ে ছবির গরুর দাম বেশি!

টুনিয়া ভাত খেয়ে হাতমুখ ধুলো। একটা পাঁউরুটি নিয়ে চাকু দিয়ে কেটে দুটুকরো করলো। তারপর আগুনের আঁচে মেলে ধরলো। পাঁউরুটির কিছুটা কালো অংশ চাকু দিয়ে চেঁছে দিলো। ছোট প্লেটে আলুর দম বের করলো উনুনের পাশে রাখা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি থেকে।

—গোলমরিচের গুঁড়ো দেবো, কাকাবাবু?

—দে, তবে তাড়াতাড়ি কর!

সুব্রতর পাশে বেঞ্চের ওপর এক বোতল খাওয়ার জল রাখলো টুনিয়া। তারপর বেশ পরিপাটি করে প্লেট আর পাঁউরুটি তুলে দিলো সুব্রতর হাতে।

দুচারটে গাড়ি যাচ্ছে জি টি রোডে। ধুলো উড়ছে। রোডের দিকে পিঠ রেখে দোকানের দিকে মুখ করে বসলো সুব্রত। বাঁ-হাতের প্লেটে আলুর ঝোল, ডানহাতে পাঁউরুটির দুটো টুকরো। সেই পুরোনো গন্ধ, সেই রূপকথা, সেই স্বপ্নের কৈশোর!

পাঁউরুটির টুকরো প্লেটের ঝোলে ডুবিয়ে মুখে তুলতে যাচ্ছে সুব্রত। হাতটা ঠোঁটের কাছে এসে গেছে প্রায়, কিন্তু আর ঠোঁটে উঠলো না। আগেই পেছন থেকে একটা হাত এসে চেপে ধরলো তার হাত। প্লেট আর পাঁউরুটির টুকরো কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়। অবাক হয়ে ঘুরেই সুব্রত অপর্ণাকে দেখলো। চোখে জ্বলছে আগুন। এলোকেশ। বাথরুম থেকে বেরিয়েই ছুটে এসেছে। শুরু হলো গর্জন।

—কি রে টুনিয়া, এই লোকটাকে মেরে ফেলতে চাস্?

ভয় পেয়ে জড়সড় টুনিয়া আর টুনিয়ার বর। এরকম ভয়ংকর রূপ অপর্ণা কাকিমার তারা কোনোদিন দেখেনি।

—এই লোকটার চারশো সুগার, দুশো ব্লাডপ্রেশার। লোভে পড়ে খেতে এসেছে। বাইরের খাবার খেলেই মৃত্যু। তোরা কি এ-কে মেরেফেলার জোগাড় করছিস?

টুনিয়া মুখ কাঁচুমাচু করে বললো — ‘‘আমরা জানতাম না, কাকিমা! এই কান ধরছি, আর কোনোদিন এরকম হবেনা। আমাদেরকে মাফ করুন!

—যে-খাবারটা দিয়েছিস্, দাম কত?

—দশ টাকা, কাকিমা, ও দিতে হবেনা!

—কেন দিতে হবেনা, তোরা গরীব মানুষ! ধর এই কুড়ি টাকা!

—কুড়ি না, দশ, কাকিমা!

—দশ টাকা খাবার আর দশ টাকা তোর প্লেটের দাম! (সুব্রতকে)

— চলো !

সুব্রতর ডানহাত আর পাঞ্জাবির নিচের দিকে আলুর ঝোল পড়েছিল। জল দিয়ে ধুতে গিয়ে চোখ গেলো রাস্তায়। প্লেটটা দূরে পড়ে আছে। কাদার ওপর পড়েছে পাউরুটির টুকরোগুলো। ঝোলমাখা আলুগুলো গড়িয়েছে জি টি রোডের মাঝখানে—পিষে দিয়ে যাচ্ছে চলমান টোটো আর অটো।

সুব্রত বেঞ্চ থেকে উঠতে উঠতে ভাবলো, অপর্ণা সব বোঝে—এটাই শুধু বুঝলো না! লোভ নয়। লোভ হবে কি ভাবে, খিদেই তো পায়না। সে একবার সেই কৈশোরের নন্-স্ট্রাইকার এন্ডে ছুটে যেতে চেয়েছিল, পৌঁছাতে পারলো না। আজ আরো একবার রান-আউট্ হয়ে গেলো!

নবজীবনপুরে

অমিত কুমার সাহা

‘‘বুঝলে গিন্নী? এবার এখনো কোনো বায়না এলো না!’’ — গণশা বলে ওঠে।

‘‘হুমমম সেই, পুজোর আর দশদিনও বাকি নেই!’’ — একই হতাশার সুর শোনা যায় গণশার স্ত্রী মালতীর গলায়।

গণশা মালতী আর ওদের দুই ছেলে মেয়ে। অভাবের সংসার। রাজ্যের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওদের বসবাস। গণশা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকঘর বসতি। কখনো নদীতে মাছ ধরা, অন্যের জমিতে চাষ করা এসব করেই সারাবছর চলে। গণশা কিন্তু অনেক বড় মাপের শিল্পী। গতবছর পুরস্কারও পেয়েছে কলকাতায়, ঢাক বাজিয়ে।

এবার যেন বছরটাই বড্ড খারাপ। বছরের প্রথম দিকে সেই ঝড়টা এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেলো! মাথার ওপর যে চাল তাও গেলো উড়ে। তারপর কোনোরকম জোড়াতালি দিয়ে চলছিল সংসার, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া। আশা ছিল এবারের দুর্গাপুজোয় বায়না হবে, হয়নি। এদিকে ঢাক নিয়ে যে কলকাতার ঐ বড় ইস্টেশনটার বাইরে গিয়ে বাজাবে, যদি ওখান থেকে বায়না হয়; তারও তো কোনো উপায় নেই! এই এতদূর থেকে যাবে কি করে? ট্রেনগুলো তো এখনো বন্ধ!

কিছু আর ভেবে পায় না গণশা। অন্যবার পুজোর সময় ঘর, ঘরের মানুষগুলোকে ছেড়ে যেতে খুব মন খারাপ করে। পুজোমণ্ডপে বাবুদের বাচ্চাদের দেখে নিজের ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ে! ভুলে থাকতে ঢাকের বোলের শব্দ বাড়াতে থাকে গণশা। এইতো তিন চারটে দিন, তারপরেই তো ঘরে ফেরা; সঙ্গে টাকা পয়সা, বাড়ির লোকদের জন্য নতুন জামা-কাপড়! হোক না পুজোর পর, তবুও নতুন তো! সে এক অদ্ভুত আনন্দ!

গতবছর অবশ্য বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছিল কয়েকদিন। ঐ যে কলকাতায় কান্নিভাল না কি যেন একটা হয়েছিল, গণশা বাড়ি এসে বলেছিল গিন্নীকে। বড্ড কঠিন শব্দ, গণশা উচ্চারণও করতে পারছিল না ঠিকঠাক। সেখানে অনেক মানিগুণী লোক। তার মধ্যে ঢাক বাজানো চাড্ডিখানি কথা? তবুও গণশা সাহস করে বাজিয়েছিল, আর তাতেই বাজিমাত! ঐ ক্লাবটা, মানে গণশা যেটায় বাজিয়েছিল ঐ অনুষ্ঠানে পিরাইজ পেয়েছিল। সেকেটারিবাবু গঙ্গার ঘাটে গণশাকে বুকে জড়িয়ে বলেছিল — ‘‘গণশা, তোর কিন্তু প্রতিবার আসা চাই। তোর ঢাক ছাড়া আমাদের পুজো হবেই না! সামনের বার পুজোর ঠিক পনেরো দিন আগে আমরা তোকে ফোন করবো।’’